ポタオデブームはワイヤレスイヤホンの市場を拡大させました。

ワイヤレスイヤホンは音楽を聴くスタイルを大きく変化させましたと言っても過言ではありません。一昔前はただ単に線がないだけの おもちゃ でしたが、2024 年12 月現在では音質と利便性の向上により有線イヤホンを超えた存在になりつつあります。

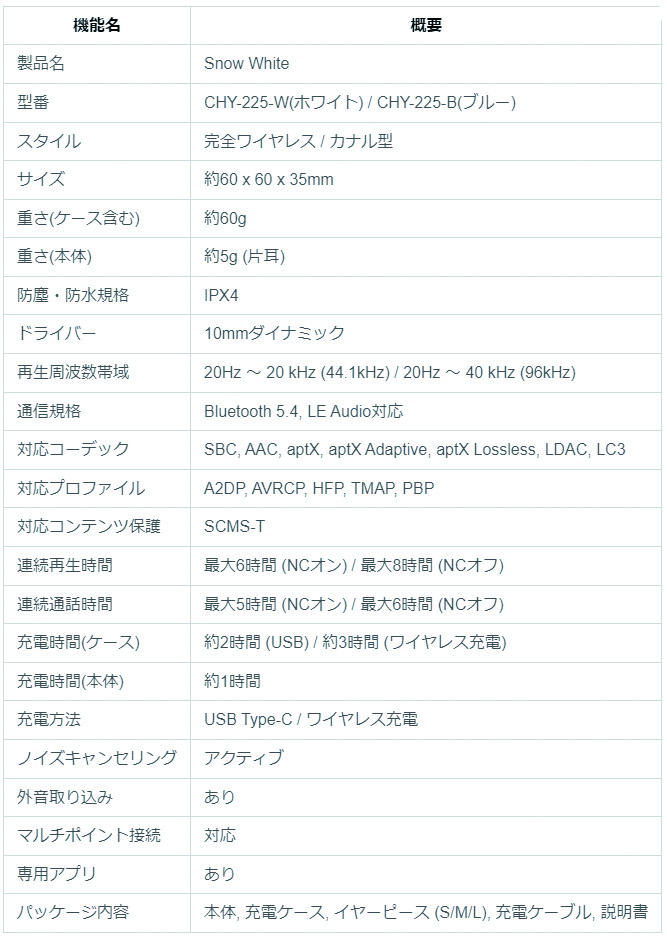

機能や性能がずらりと並んだスペック表には専門用語が多用されており、初心者がスペック表だけを見て購入を判断することは困難です。ワイヤレスイヤホンの購入判断は、Bluetoothに関する基礎的な知識なども含め、使用されている技術への深い理解を必要とします。

しかし、ワイヤレスイヤホン関連の情報には誤った知識を元にして書かれたものも多く、初心者が購入の参考にするために情報収集を行うには好ましいとは言えない状況です。この記事では、架空の製品のスペック表を使用し、ワイヤレスイヤホンの基礎知識を徹底解説します。

※こちらの記事は、2024年12月30日に開催されたコミックマーケット105にて頒布させていただきました「意外と知らないポタオデの話」で書かせていただいたものを、Web掲載用に一部修正・加筆を行ったものです。

スペック表で見るワイヤレスイヤホン

こちらは架空のワイヤレスイヤホンを想定したスペック表です。この表の項目や内容を元にワイヤレスイヤホンについての基礎知識を解説していきましょう。

製品名、型番

その名の通り、ワイヤレスイヤホンの製品名と型番です。

説明する必要もないと思いますが、架空の製品でも実在感が出るかなと思って追加しました。特に他意はありません。

スタイル

ワイヤレスイヤホンは、その名の通り線(Wire) の無い(Less) イヤホンです。イヤホンに必ず存在した 線 が無くなったことで音楽を楽しむスタイルに大きな変化をもたらしました。

ワイヤレスイヤホンは左右が分離しているかどうか、またはイヤホンの形状によって大まかにカテゴリ分けが可能です。

左右が分離しているイヤホンを完全ワイヤレスイヤホン(True Wireless Earphone, TWS) と呼びます。初期のワイヤレスイヤホンは左右を線で繋いでいるネックバンド (首掛け) タイプが主流でした。左右を繋いでいた線を無くしたワイヤレスイヤホンが登場し、区別するために完全ワイヤレスイヤホン (TWS) と呼ぶようになりました。

ワイヤレスイヤホンの形状には、耳の穴にイヤーピースを装着したノズルを入れるカナル型、引っ掛けるようにして使用するインナーイヤー型、耳を塞がずにスピーカーのように聞かせるオープンイヤー型、耳介に装着するイヤーカフ型、骨伝導ドライバーで音を伝える骨伝導型があります。

ワイヤレスイヤホンではカナル型が最も多くなりますが、インナーイヤー型も根強い人気があります。耳を塞がないという利点から、オープンイヤー型やイヤーカフ型、骨伝導型のシェアも増加傾向にあります。

サイズ

その名の通り製品のサイズが書かれています。ワイヤレスイヤホンは本当に小さいサイズの製品ですから、単位はたいていmm( ミリメートル) で表記されます。

あくまでも製品本体のサイズでありパッケージのサイズではありません。たいていはケースのサイズを表記しています。

製品によって様々なサイズや形状があります。ケースのサイズや形状によっては思っていた収納場所に入らないということもあり得るため注意が必要です。

重さ

その名の通り、ワイヤレスイヤホンの重量が書かれています。

容量の大きいバッテリーを採用したモデルでは必然的にケースも重たくなります。イヤホン本体の重さは装着感の良し悪しを決める大事な要素です。軽いモデルでは3g、重たいモデルでは6g ほどになります。

防塵・防水規格

ケースや本体が粉塵や水濡れに対応できる度合いをIP 規格で表記しています。スマホでもよく見るかと思います。

項目名は防塵・防水となっていますが、こちらの製品はIPX4 ですので防塵についての表記は無いようですね。

防水については4等級ですので「いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない」レベルの保護があるとされています。外で使用していて雨に濡れた程度なら問題無いと思われますが、お風呂などの多湿環境や水没からは保護されません。使用する環境などと照らし合わせ、水に濡れるシチュエーションが多いと予想されるなら、防水性能は重要なポイントとなります。

ドライバー

ここで初めてオーディオ関連の用語が登場しました。ネジを回すアレではありません。音を出すためのドライバーという部品のスペックを表しています。

10mm はドライバーの直径です。直径の大きさは音質に直結します。ダイナミックはドライバーの種類です。ダイナミックドライバーは強い低音を出すことに長けています。

ダイナミックドライバーは、基本的に大きさによって性能が比例します。あくまでも 基本的に という枕詞が付きますが、ドライバーの大きさだけに着目するのであれば、8mmと10mmを比較した時、10mmのほうが音が良いだろうと言えます。ただし、音質というものは様々な要素が影響を与えます。特に、ワイヤレスイヤホンという製品は、有線イヤホンにはない要素も含まれるため、ドライバーの大きさだけでは判断が難しいと言えるでしょう。

ダイナミックドライバー以外に、バランスド・アーマチュアドライバー(BAドライバー)や、骨伝導ドライバーなどがあります。それぞれ音質や機能に特徴がありますが、ドライバーの種類や大きさは目安に過ぎないことに注意してください。

再生周波数帯域

音声として出力することが可能な周波数帯域を表しています。

この範囲が広ければ広いほど性能が高いとされています。このワイヤレスイヤホンは40kHzまでの再生に対応しているためハイレゾも楽しめるかもしれません。

ただし、ドライバーの項目でも書いたように、音質は様々な要素が影響を与えます。ドライバーのサイズのみで決まらないように、周波数帯域が広いからと言って音質が良いとは限りません。

また、音声が出力されることと、人間の聴覚が感知できるかどうかは別問題です。人間の聴覚特性は、高音や低音の感度が中音よりも低下する傾向が強いとされています。音質の判断はスペックを読むのではなく、実際に試聴して判断するようにしましょう。

通信規格

ワイヤレスイヤホンはワイヤ( 線) レス( 無) ですので無線で通信を行います。一般的はワイヤレスイヤホンはBluetooth を使用して通信を行いますが、ゲーミングやモニター用途として2.4GHz 帯デジタルや赤外線通信を用いる製品もあります。1

この項目では「Bluetooth バージョン番号」と「LE Audio 対応」という表記があり、無線通信の方式としてはBluetooth が使用されていることがわかります。

前者はバージョンという言葉から数字が大きいほうが良さそうですし、後者はオーディオという名前からして音質に関係ありそうかなと思わせていますね。

この項目については、後に詳細な解説を行います。

対応コーデック

何やら専門用語のような単語が登場しました。

この項目は無線でオーディオデータを送受信する際に使用できる仕組みが表記されています。

コーデックという言葉には複数の意味があるのですが、ここではBluetooth でオーディオ伝送をする際に使用される、音声データを圧縮する技術のことを指します。

使用するコーデックによって音質が大きく変わることもあり、ワイヤレスイヤホンの音質を決める重要な要素となっていますが、必ずしもコーデックだけで音質が決まるわけではありません。

この項目については、後に詳細な解説を行います。

対応プロファイル

Bluetooth には様々な機能があるため、どの機能に対応しているのかを接続する機器とユーザーに明示するプロファイルという仕組みがあります。対応プロファイルを見れば、どのような機能に対応しているのか一目瞭然というわけです。

Bluetooth オーディオではA2DP というプロファイルが使用されます。ワイヤレスイヤホンとして販売されている時点で絶対に対応していますので、基本的にプロファイルを気にする必要はありません。

しかし一部例外があります。ゲーミングに特化したワイヤレスイヤホンではA2DPプロファイルに対応せず、付属のワイヤレスドングルや低消費電力と低遅延を重視したLE Audio での接続を前提とした製品があります(例:SONY INZONE Budsなど)

そのような製品をLE Audio に対応していないスマートフォンやトランスミッターに接続しようとしても使用できません。

対応コンテンツ保護

Bluetooth で送信されるコンテンツの著作権を保護する技術に対応しているかどうかが表記されています。

対応していない場合は著作権保護されたコンテンツを再生できない場合があります。例えばワンセグ・フルセグのテレビを視聴する際には必須となります。

とはいえ、対応していない機器を探すほうが苦労するくらいに普及していますし、FLAC 音源やストリーミング配信を楽しむうえでは気にする必要はありません。

連続再生時間

書いてある通り、連続して音楽を再生できる時間です。

特に記載のない限り、A2DP 標準コーデックのSBC で再生した時間が記載されています。AAC でも同等の再生時間を得られますが、aptX やLDAC では再生時間が1 ~2割ほど短くなります。

機種によっては本体のバッテリーのみの時間と、ケースでの充電を含めた時間を併記している場合があります。

連続通話時間

ほとんどのワイヤレスイヤホンにはマイクが備えられ、通話に必要なプロファイルに対応しているため、スマートフォンなどと接続してハンズフリー通話を行うことが可能です。この項目は、連続で通話できる時間を記載しています。

マイクを使った双方向の通信を行うためオーディオ再生よりも短くなります。

充電時間(ケース)

ケースのバッテリーを充電するために必要な時間です。容量の大きなバッテリーを採用した機種では充電時間も長くなる傾向があります。

充電時間(本体)

ケースに本体を入れて、ケース内のバッテリーで本体を充電する際の時間です。

この時間が短ければ短いほど使えない時間が減ることになります。

「10 分の充電で1 時間の再生が可能」など、短時間での充電を売りにしている機種もあります。充電を忘れてしまった時などに救ってくれるかもしれません。

充電方法

ケースを充電する方法です。2024 年現在はUSB Type-C 端子での充電に対応した製品がほとんどです。古い製品はMicro USB などが採用されていることがあります。

機種によってはワイヤレス充電に対応しているものもあります。置くだけで充電できるため便利ですが、充電時間は長くなる傾向があります。

ノイズキャンセリング

外で使用する際の騒音( ノイズ) を減衰させる機能を採用している場合、「対応」や「アクティブ」といった表記がされています。

「アクティブ」とはアクティブノイズキャンセリングのことで、マイクによって騒音を取り込み、音楽と一緒に逆位相に変換した騒音を流すことで、文字通りにノイズをキャンセルする技術です。

メーカーによってチューニングが異なり、ノイズキャンセリングの効果も様々です。ノイズキャンセリングの強度を調節できる機種もあります。

アクティブと対になるのは「パッシブノイズキャンセリング」です。こちらはイヤホンをつけることで耳を塞ぐ形になるため騒音を軽減できるという意味となり、アクティブノイズキャンセリングとは似て非なるものです。

稀に「CVC ノイズキャンセリング」と表記してノイズキャンセリング対応を謳う製品がありますが、これは通話時のマイク音声からノイズを除去する技術のことです。

オーディオ再生には全く役に立たないため注意してください。

外音取り込み

ノイズキャンセリングとは逆に、マイクで集音した音をそのまま流すことで、周囲の音を聞きながら音楽を聞くことができる機能です。アンビエントモードとも呼ばれます。

イヤホンは耳を塞いでしまうため、聞かなければいけない音( 救急車のサイレン、踏切の警報音など) が聞こえづらくなり、事故の原因となることがあります。

外音取り込みモードがある機種を選ぶことで、安全を確保しながら音楽を楽しむことが可能です。

マルチポイント接続

マルチポイント接続とは、同時に複数の送信側デバイスと接続された状態を維持できる機能です。

例えば、「プライベート用のスマホで音楽を聞き、仕事用のスマホで通話する」「プライベート用のスマホで音楽を聞き、仕事用のノートPC で会議に参加する」など、複数のデバイスで1 台のワイヤレスイヤホンを使用したい時、マルチポイント接続に非対応のワイヤレスイヤホンでは切り替えるたびにBluetooth の設定を開き、接続操作を行う必要がありました。

マルチポイント接続では、2 台の機器に接続された状態を維持しておき、ワイヤレスイヤホン側からの操作によって切り替えることが出来ます。同時に接続であって同時に使用ではないところに注意が必要です( プライバーとスマホで音楽を聞きながら仕事用スマホで通話ということはできません)

パッケージ内容

要は付属品です。製品によってはメンテナンスのための道具が同梱されている場合もあります。

重視すべきはイヤーピースのサイズでしょうか。サイズの選択肢が多ければ多いほど、耳にフィットさせやすくなり、装着感を向上させることが可能です。少なくともS/M/L の3 サイズは必須でしょう。

専用アプリ

ワイヤレスイヤホンには、様々な機能を手軽に使えるようにする専用アプリが用意されていることがあります。スマホにアプリをインストールすることで、ワイヤレスイヤホンの性能を最大限に活用することが可能です。

一例として、以下のような機能が用意されています。

- アクティブノイズキャンセリングのON/OFF、強度の調整

- 外音取り込みのON/OFF、強度の調整

- 聴覚の個人差に合わせた音の調整

- イコライザー

- ボイスの変更、購入

- 位置情報や行動に連動した設定切り替え

- ヘルスモニタリング + タッチパネルやボタン操作の変更

- バッテリー残量の確認

- ファームウェアアップデート

専用アプリの有無はワイヤレスイヤホンの利便性を大きく変えてしまいます。一部地域の人にしかわからない表現ですが、551 がある時とない時の差に近いものがあります。

可能な限りアプリが用意されているメーカーの製品を選びたいところです。

詳細解説:Bluetoothバージョン

Bluetooth は機能追加と下位互換性の管理をバージョンという仕組みで行っています。簡単に言うとバージョン番号が増加するとBluetooth の機能が増えます。

Bluetooth オーディオではバージョンの差異は些細なことと言い切れます。もしBluetooth 5 で「接続の安定性が改善される」「消費電力が削減される」という宣伝を見かけたら、そのメーカーの製品は購入しないほうが良いでしょう。BluetoothオーディオはLE Audio を除いてバージョン4 でも同様に機能します。2

バージョンが新しい = 高機能・高性能ではないということを理解するひつようがあります。どの機能を製品に採用するかどうかはメーカーに委ねられていますし、Bluetooth バージョンだけでは実際の製品がどうなのかはわかりません。バージョンでわかることは使用しているチップセットが対応していること、Bluetoothの認証を受ける際にチップセットが対応しているバージョンが自動的に採用されること、の2点だけであり、機能として実装されているとは限りません。実際の機能や性能は、商品の説明や仕様をよく理解して判断しましょう。

詳細解説:LE Audio

Bluetooth 規格には高消費電力で容量の大きなデータ( 音声や画像など) の転送に使用されるBluetooth Classic と、低消費電力で機能の拡張に用いられるBluetooth LEの2 つがあります。

ワイヤレスイヤホンでも専用アプリから設定を変更する機能などでBluetooth LE は利用されています。

LE Audio とは、Bluetooth LE 上で動作する低消費電力・低遅延をウリにしたオーディオストリーミング規格です。LE Audio の登場により、従来のオーディオ機能を区別する必要が生まれたため、従来の機能はClassic Audio と呼ばれるようになりました。

LE Audio の肝は低消費電力と低遅延です。決して高音質なオーディオを提供する機能ではありません。オプションとしてマルチストリーミングや補聴器などでの利用も想定されていますが、こちらも高音質なオーディオを提供する意図はなく、低遅延であることを利用した機能です。

あたかもLE Audio によって従来のClassic Audio が置き換わるかのような情報が出回っていますが、LE Audio とClassic Audio は目指す方向性もターゲット層も全く違うため完全に置き換わることは無いでしょう。

詳細解説:コーデック

Bluetooth オーディオにおけるコーデックとは、無線通信の限られた帯域でオーディオデータを送信するために使用されるデータ圧縮技術のことです。

Bluetooth では伝送帯域が限られているため、データサイズを小さくすることができる非可逆圧縮コーデックが使用されます。

非可逆圧縮とは、圧縮後のデータを圧縮前には戻せないコーデックであることを指します。つまり元の音源からデータの変質が避けられず、音源に含まれる情報をどのように残すのかはコーデックごとの処理によって決定され、結果的に音質や処理時間に違いが生まれます。とは言え、様々な要素も複雑に絡み合うため一概にコーデックだけで音質が決まるわけではありません。

コーデックで変わること・変わらないこと

ワイヤレスイヤホンの解説において「A というコーデックは音質が良い」「B というコーデックは遅延が大きい」というコーデックごとの違いや差を解説した記事を目にされた方も多いのではないでしょうか。 確かにコーデックの選択によって「違い」が生まれることは正しいのですが、コーデックだけで全てが決まるものではありません。音質というものは、送信側で使用しているアプリやOS の処理、受信側のDAC やアンプの性能、DSP 処理、ドライバーの性能など、様々な要素において変化するものです。

音質

先に書いたように、非可逆圧縮処理では音質に差異が生まれることは正しいと言えます。測定値では、主に歪み、ノイズフロア、周波数分布において違いが現れます。

複雑な心理音響モデルを使用することで音質を追求したコーデックもあれば、ベースとなっている技術では音の歪みが避けられない欠陥を持っているコーデックもあり、確かにコーデックの選択によって音質が変わると言えます。

しかし、TWS の音質についてはコーデックだけで音質は決まらないということを念頭に置かなければいけません。送信側ではOS 設定、エンコーダの品質、アプリの内部処理、受信側ではDSP での後処理、DAC の性能、アンプの性能、ドライバーの性能、ハウジング内での反響特性など、ありとあらゆる要素が音質に影響を与えるのです。

音質が悪いとされている Bluetooth 標準コーデックであるSBC のみに対応したハイエンドTWS から、素晴らしいサウンドが聞こえることも珍しくありません。送信側のエンコード設定が音質を悪くしてしまっていた事例もあります。

TWS にはイコライザーやコンパンダー、ステレオイザーなど、音質を変えるためのデジタル信号プロセッサー(DSP) がBluetooth オーディオ用SoC に必ず組み込まれています。DSP 処理はコーデックごとに用意されています。DSP による処理は多岐に渡るため、TWS 上でコーデックの音質を評価することは困難です。評価できるのは特定の製品という枠の中での音質に過ぎません。

遅延

遅延も音質と同様に宣伝で使用されることが多い要素です。そして音質と同様にコーデックの選択だけでは決まらない要素です。

Bluetooth オーディオにおける遅延は様々な要因で発生します。送信側の処理だけでなく、受信側でも様々な処理が行われており、その全てで遅延が発生します。コーデックのみを取り上げてBluetooth オーディオの遅延を語ることは無意味です。

コーデックを用いた圧縮・展開は非常に負荷のかかりますから、処理にかかる時間も大きいことは確かですが、十分な処理能力がある環境においてはエンコード・デコード処理にかかる時間に大きな差異はありません。

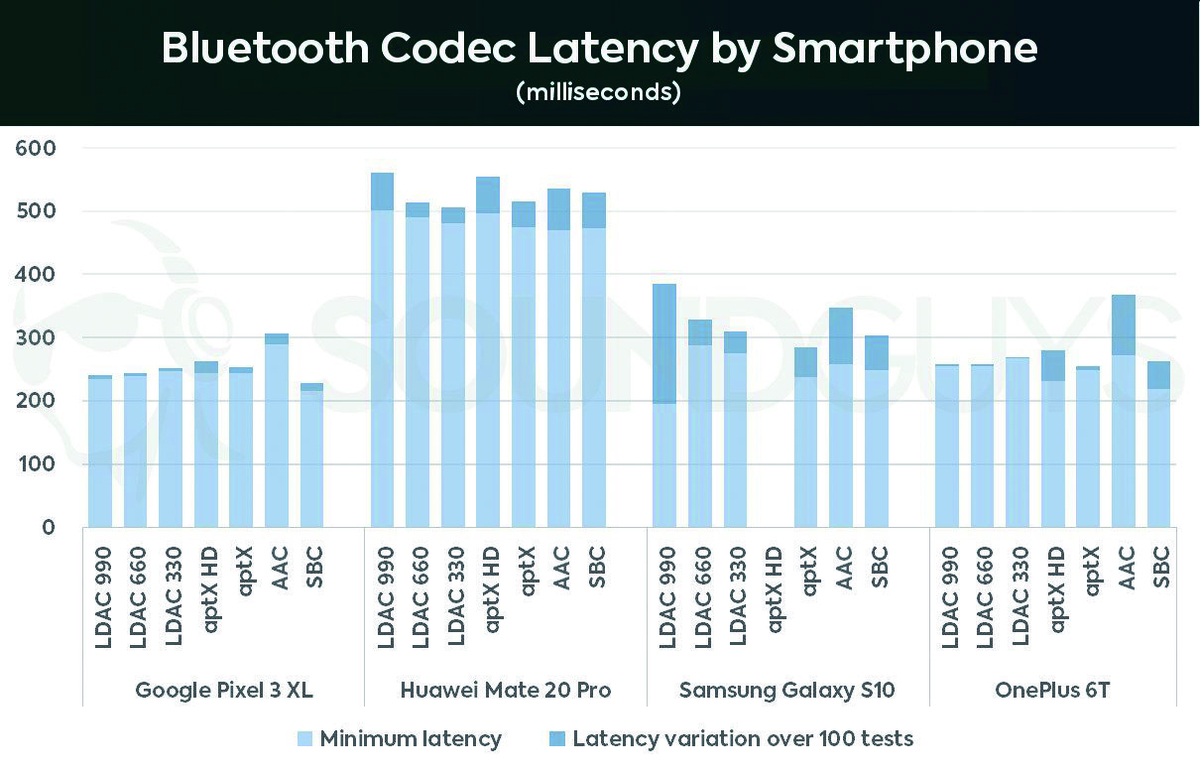

この図はコーデックごとの処理時間を送信側のデバイス別に計測した結果をまとめたものです。3

この図からは、コーデックの処理以外にデバイスの処理能力や固有のエンコーダーによっても遅延が変化することがわかります。

Bluetooth オーディオの遅延は、再生デバイス、そのチップセット、バッファに大きく依存します。デバイスによって150 ~ 200ms の差が生まれ、コーデックの処理時間による差を大きく上回ります。4

消費電力

消費電力には明確な差が生まれます。コーデック以外の要素も含まれますが、TWSでは低消費電力であることを念頭に設計・開発が行われるため、コーデックの選択によって2 ~ 4 割ほどの差が生まれることは珍しくありません。

音質が良いとされるコーデックは消費電力が大きいとされていますが、これは正しくもあり、誤りでもあります。コーデック、またはコーデックの設定によって消費電力の大小は大きく変化します。

製品スペックに記載されている連続再生可能時間は、バッテリーが劣化していないこと、DSP の処理が製品出荷時であること( アプリから変更できる場合)、コーデックがA2DP 標準のSBC であることが基準となっています。製品によってはコーデックごとの連続再生可能時間が表記されています。

SBC

Bluetooth Classic オーディオにて基本となるコーデックです。

他のコーデックを宣伝するために「遅延が大きい」「音質が悪い」というイメージで語られることも多く、遅延が大きく音質の悪いコーデック = SBC というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

実際にはイメージとは逆に高品質なコーデックです。高音で歪みが出ることがあるものの、そもそも人間は高い周波数の感度が低いものです。遅延性能もコーデック単体での処理にかかる時間は他のコーデックと遜色ありません。SBC は高音質と低遅延、そして低消費電力をバランス良くサポートできる優秀なコーデックです。

2014 年にリリースされたAndroid 4.4 の時点でSBC コーデックで使用される標準ビットレートは328kbps に達しており、このビットレートを使用するなら他のコーデックと比較して著しく音質が悪いとは言えません。5

SBC は大多数の人からすればオリジナルと区別がつかない音質を実現できるはずですが、低品質のエンコーダーやOS 側のビットレート設定が低いことで評価を下げてしまっています。最も大きな問題はA2DP における標準プロファイルが定義されていないことです。SBC はエンコード設定によって音質に大きな差が出るため、デバイスの開発者が正しい知識を持っていなければ音質を下げてしまう設定をしてしまうかもしれません。6

AAC

iOS やAirPods を利用している人なら馴染み深く、そして必須となるコーデックでしょう。ノイズフロアや高周波成分に関してはSBC に劣る部分がありますが、心理音響モデルを用いることでオリジナルと遜色ない優れた音質を提供するコーデックです。7

AAC の音質はエンコードに使用されるソフトウェアによって差が出ます。最も品質の良いエンコーダーはiOS とmacOS に採用されているApple AAC エンコーダーです。Android スマートフォンには2 番目に優れたFraunhofer FDK AAC エンコーダーが使用されますが、Apple 製に比べてAAC のパフォーマンス( 音質、消費電力) が劣ります。SoC に組み込まれたハードウェアエンコーダーを使用するように設定されたデバイスでは、実際に聴いてみるまで音質は不明です。8

音質のために多くの処理能力を必要とするため、他のコーデックよりも僅かに遅延が増加する傾向があります。ただし、その差はそれほど大きなものではありません。遅延を気にするのならコーデックではなくゲームモートなどの低遅延モードを採用した製品を購入する方が良いでしょう。

aptX

Qualcomm が推しているコーデックです。使用するにはQualcomm 製のBluetoothSoC を使用する必要があります。ADPCM という方式を採用することで低遅延・高音質を謳っていますが、実際のところはそれほど良いコーデックではありません。

ADPCM にはエンコード時に発生するエラーによって歪みが発生します。aptX は因数テーブルによってエラーを減らす策をとりましたが、そのテーブルから離れた音楽では知覚できるレベルでノイズや歪みが発生します。9

この歪みは全周波数帯域で発生します。音質はAAC や高ビットレートのSBC よりも悪いと言わざるを得ません。遅延性能はAAC よりも少し優秀で、SBC と同等と言えます。

最大のディスアドバンテージは消費電力の多さです。後にも解説しますが、aptX はSBC やAAC と比べて1 ~ 2 割ほど再生可能時間が短くなります。

Qualcomm はaptX = 高音質・低遅延という宣伝を長年続けており、その宣伝を鵜呑みにしているメーカーや記事が散見されます。aptX 自体が80 年代後半に生まれたものであり、後継のコーデックでも歪みは解消されていないのですが、依然としてQualcomm の宣伝を踏襲する形でaptX 系コーデックに対応= 高音質・低遅延という誤情報が広められています。

aptX LL

LL とはLow Latency の略です。その名の通りに最大で40ms 未満の低遅延を実現しますが、aptX というコーデック自体には変更はなく、バッファ設定を変更することで低遅延を実現しています。

左右が完全に分離しているタイプのTWS では、左右の再生タイミングを同期させるために一定時間のバッファを設けています。そのバッファ設定は機器の性能に

よって遅延と安定性のバランスを鑑みた値がメーカーによって設定されていますが、aptX LL を選択すると、Qualcomm 製のSoC は自動でバッファ設定を短くするようにされています。

海外のBluetooth 関連記事では「aptX with lower buff er」と書かれています。10

後に同様のバッファ設定の変更をできる低遅延モードを設けたBluetooth SoC が登場し、左右独立接続が普及したことで遅延問題は大きく改善することになりました。実際の製品では低遅延モードはゲームモードなどの名称で実装されています。

aptX Adaptive

通信速度に合わせて複数のエンコード設定を選択できるようにしたコーデックです。

最大96kHz のサンプリング周波数と24bit の量子化ビットをサポートしています。aptX HD と混同されることがありますがHD 対応=Adaptive 対応ではありません。Adaptive に対応するにはHD への対応が必須となっていますが、その逆については必須ではありません。aptX Adaptive は内部バージョンによって性能が変わるという仕様があり、Adaptive 対応とされるデバイスでも仕様が確定しません。

内部バージョンは初期のr1.0 の他にアップデートとなるr2.0 ~ r2.2 までの4 つが存在し、それぞれでビットレート、サンプリングレート、量子化ビット数の対応範囲が変わります。11

低遅延モードもサポートしていますが、高音質モードとは排他であり、音質と遅延の両方を両立することはできません。つまり「aptX Adaptive は高音質で低遅延」という文言は、厳密に言えば間違っている表現となります。

aptX Lossless

44.1kHz/16bit のロスレス伝送を実現したとされるコーデックです。名前は違いますがaptX Adaptive が持つ内部バージョンの一つです。

aptX には全周波数帯域での歪みがあることは既に書いていますが、歪みが顕著に現れるコーデックをロスレスとして宣伝することは無理があるのではと思います。

Qualcomm はBluetooth 関連でオーディオへと参入していますが、決してオーディオ愛好家に対してフレンドリーな企業ではありません。Qualcomm の宣伝には技術的な誤りが含まれていることがあります。

aptX は多くの種類が存在し、それぞれに包含関係や仕様の違いがあり、混乱を招く要因となっています。Qualcomm はaptX の仕様について網羅的に説明する資料を一切用意しておらず、常に「高音質・低遅延」という宣伝だけを繰り返しています。

LDAC

SONY が開発したコーデックで、歪みが少なく96kHz までのサンプリング周波数をサポートしています。

純粋な可変ビットレートをサポートしています。これにより接続品質に合わせて音質と安定性のバランスを自動的に取ることができるようになりますが、スマートフォンメーカーによって実装状況は異なります。

最も低いビットレートは303kbps(44.1kHz) または330kbps(48kHz) です。この設定ではSBC やAAC と同等の音質に留まります。より高品質な660kbps や990kbps は完全なオーディオ品質を実現します。遅延と消費電力の増加を許せるのなら他のコーデックよりも高音質な環境で音楽を楽しめるでしょう。

ただし、コーデックだけで音質は決まらないという点を理解しておく必要があります。LDAC の性能を活かせるかどうかはメーカーのチューニング技術によるところが大きく、AAC と大差ない製品も多数あります。

これは遅延性能も同様です。LDAC のエンコード・デコード遅延はベストではありませんがSBC やAAC などのコーデックと大差ありません。12

ただし、ハードウェアの性能や設定によって遅延は変化します。遅延はコーデックだけで決まるということを念頭に置いておく必要があります。

メーカーがLDAC をワイヤレスイヤホンで使用するにはSONY とのライセンス契約が必要となります。送信側ソフトウェアはAndroid プロジェクトに含まれていますが、受信側のソフトウェアは非公開となっているためです。

SONY がハイレゾオーディオに関する宣伝でLDAC を使用している状況にも疑問符がつきます。LDAC は確かに音質の良いコーデックですが、解像度とノイズフロアは24bit に遠く及ばず、ハイレゾに近いものを提供するに留まります。13

音質面では優れていますが、その性能を活かすには多くのハードルがあります。しかし、LDAC 対応製品は増え続けており、ハイレゾ云々はともかくとして、高音質なオーディオをワイヤレスでも求めるのであればLDAC は有力な候補の一つです。

LC3

LE Audio で追加されたコーデックです。低消費電力と低遅延を両立し、低ビットレート環境(240kbps 以下) であればSBC よりも高音質です。しかし、LC3 は低ビットレート環境での音質改善ではSBC を大きく上回りますが、高ビットレート環境では大差ありません。

音質よりもバッテリーの持続時間を重視して音楽を楽しみたいカジュアルユーザーや、ゲーミング用途で遅延を切り詰めたいゲーマー向けのコーデックです。オーディオ用途ではSBC を置き換える程度に留まり、AAC やLDAC を置き換えるには犠牲となる音質が無視できません。

そもそも、LC3 は省電力性能を求めて通話用に開発されたコーデックです。低ビットレート環境を重視した設計は、高ビットレート環境では省電力性能が低下し音質の向上は頭打ちとなり、メリットを得られにくくなります。

このコーデックを高品質オーディオ用として宣伝しているメーカーや販売店が多いのですが、実態は全く違うということは理解しておく必要があります。

私の一意見ですが、用途の違う目的で開発されたコーデックをオーディオ用として採用したこと自体がおかしいのではないかと思うところです。

ワイヤレスイヤホンの選び方

さて、基礎知識の解説はこれくらいにしておきまして、実際にワイヤレスイヤホンを選ぶ時の注意点などを解説します。

使用するスタイルを考える

まずは、ワイヤレスイヤホンを使用するスタイルやシチュエーションを考えましょう。この時点では、予算について考える必要はありません。財布や口座の中身は一旦置いて、純粋にスタイルとシチュエーションを挙げていきます。

例えば、外出時に使用するのならカバンやポケットに入れて持ち運ぶことになりますよね。つまり、ケースのサイズがカバンやポケットの余剰スペースに入るかどうかを考えなければいけません。余剰スペースが小さければ、ワイヤレスイヤホンのケースも小さいものを選ばざるを得なくなります。

外出と言っても、その方法や目的は様々です。近所を散歩するだけかもしれませんし、通勤や通学などで毎日使用するかもしれません。移動手段も自転車や自動車、電車など様々です。

通勤や通学で電車での移動がメインならアクティブノイズキャンセリングや外音取り込みの機能が重要かもしれません。利用客が多い駅を利用するなら、接続の安定性も重要でしょう。

自転車やジョギングなど、振動が多い環境かつ、周囲の音が聞こえる必要があるのなら、オープンイヤーやイヤーカフ型が良いでしょう。汗で故障しないように防水機能も欲しいですね。

外で使用しないのならアクティブノイズキャンセリングは不要かもしれません。音質を重視したハイエンドモデルも視野に入ります。

このように、ワイヤレスイヤホンを使用するスタイルとシチュエーションを決めて、必要な機能を考えていくことで選択肢を絞っていくことができます。ワイヤレスイヤホンは毎月多数の新製品が出ていますから、選択肢を絞ることは、とても重要です。

予算を考える

次は予算です。ない袖は振れませんからね。

ここで大事なことは、予算から製品を考えるのではなく、欲しい機能やスペックから予算を逆算することです。そして、機能・スペック・予算を考慮して、どこを妥協するのかを考えます。

例えば、音質は捨てがたいが予算は1万円までと考えるのなら、1万円の中で最も音質が良いものを選ぶべきです。逆にバッテリーの持続時間を重視しながら音質も捨てがたいのなら、予算を上げる必要があるかもしれません。

多数の製品を調べながら、自分が求める性能のレベルを考えていきましょう。

店頭で試聴する

さて、ここまででスタイル・シチュエーション・予算が決まったことで、数多くの製品から自分に合った製品を絞り込むことが容易になりました。

これでeイヤホンやヨドバシカメラなど、イヤホンの試聴ができるお店でも、無数にある製品の前で呆然と立ち尽くすことは無いでしょう。

試聴する際の注意事項を簡単にまとめました。

試聴用プレイリストを作成しておく

普段、よく聞いている楽曲から10~20曲くらいを選び、試聴用のプレイリストとしてまとめましょう。

同じような楽曲ではなく、ジャンルや曲調、使用されている楽器などが違うなど、違う特徴を持った楽曲を選ぶようにすると効果的です。

私がレビューで使用している試聴用プレイリストも公開しています。あらかじめWiFi環境でダウンロードしておくことで、現地でのギガ消費を抑えられます。

体調は万全に

人間の聴覚は様々なものに左右されます。試聴に行く前日は早めに就寝し、体調を整えて試聴することで安定した結果を得られます。

音量を揃えよう

機材の音質を比較する際は、音量を揃えて聴くようにしましょう。

人間の聴覚は音量に左右されやすく、僅かな音量の違いを音質の違いとして判断してしまいます。

特定の1曲を使用し、試聴開始時に体感の音量を揃えましょう。

除菌シートなどを準備しよう

お店によっては試聴コーナーに用意されているのですが、試聴前後にイヤホン本体を軽く拭くための除菌シートなどがあると便利です。

1回の試聴は5~10分程度にしよう

長時間の試聴で製品を占有してしまうと、他のお客さんが試聴する機会を奪ってしまいます。長くても10分程度にしましょう。

購入する

さて、試聴が終わったら気に入った製品をピックアップし、購入を検討します。

必ずしも購入しなければならないということはありません。気に入った製品がなければ無理に購入する必要はありません。

最初の100時間は慣らし運転だと考えよう

購入し、ワクワクしながら家に持ち帰り、聞いてみると店頭で試聴したものと音質が違うように感じる、なんてことがあります。

周囲の環境が違うために音の感じ方にも違いが出るということもありますが、オーディオ製品というものは、最初の100時間は慣らし運転(エージングとも言います)が必要なのです。

慣らし運転が終わっていない段階だと、ドライバーなどの可動部や、ワイヤレスイヤホンであれば内部の基盤や配線、ICチップが十分な性能を出せていません。

慣らし運転に特別なことは必要ありません。普段通り使用するだけです。ピンクノイズを再生することによる慣らしを行う場合もありますが、個人的には普段通りの音楽鑑賞で使用するだけで十分だと考えています。

慣らし運転を必要とする度合いは製品によって千差万別です。ほとんど必要のない製品もあれば、200時間を要求する製品もあります。

先に書いたように特別なことは必要ありません。小難しいことは考えず、とりあえず使っておけば問題ありません。

お手入れを欠かさずに

イヤホン・ヘッドホンは、肌に直接触れる製品です。汗や皮脂などで汚れてしまいます。

定期的に柔らかい布やウェットティッシュなどで拭いてあげましょう。クリーニングキットを利用してもよいでしょう。

まとめ

ここ数年、ワイヤレスイヤホンは大きな進化を遂げ、市場としても成熟した印象があります。

とは言え、Bluetooth技術への間違った理解から、メーカーや販売店が誤った情報を掲載していることも多く、正しい知識を得ることが困難な現状がありました。

また、ガジェットという側面を持っていることもあり、「おすすめワイヤレスイヤホン20選」などのアフィリエイトや単なる宣伝を目的とした記事も多く見受けられます。そのような記事には、技術的な誤りが含まれているばかりだけでなく、「コスパ」「価格破壊」「最強」「無敵」「やばい」「神」「飛ぶぞ」などなど、強い言葉を乱用した中身のないものが多く、注目を集め、購買欲を煽り立てています。

この記事では、ワイヤレスイヤホン選びに必要となる基本的なスペックの理解から、Bluetooth技術に関する詳細情報、そして各種コーデックの特性まで、幅広く解説させていただきました。

これらの情報を元に、ユーザー自身が何を重視するべきかを見極め、自分にピッタリな製品を探求することが、満足度の高い買い物への第一歩となります。使用シーンによって重視するポイントも異なるため、自分のライフスタイルに合った選択をすることが重要です。また、予算内で最適な製品を選ぶためにも、店頭での試聴や実際に手に取ってみることも欠かせません。さらに、購入後も長く快適に使用するために、イヤホンのお手入れや適切な使い方についても意識を持ち続けることが大切です。

今後も技術の進化が続く中で、新しい情報を更新しつつ、自分にとっての「ベスト」を追求していくことが重要です。この記事がワイヤレスイヤホンの購入を考えている全ての人に役立つことを願っています。

参考文献・資料等

1 オーディオ・テクニカ. “ ワイヤレスヘッドホン・イヤホンの接続方式”. Headphone EarphoneNavi |オーディオテクニカ. 2021. https://www.audio-technica.co.jp/headphone/navi/whatis/03.php, (参照2024-11-05)

2 ValdikSS, “Audio over Bluetooth: most detailed information about profiles, codecs, and devices”. Habr. 2019. https://habr.com/en/articles/456182/, (参照2024-11-11)

3 Lil Katz. “Understanding Bluetooth codecs”. SoundGuys. 2023. https://www.soundguys.com/understanding-bluetooth-codecs-15352/, (参照2024-11-11)

4 ValdikSS, “Audio over Bluetooth: most detailed information about profiles, codecs, and devices”. Habr. 2019. https://habr.com/en/articles/456182/, (参照2024-11-11)

5 謝花ミカ. “Bluetooth SBC コーデックは本当に音質が悪いのか”. Medium. 2020. https://mikajabana.medium.com/bluetooth-sbc%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E9%9F%B3%E8%B3%AA%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B-64ef74727bad, (参照2024-11-05)

6 ValdikSS, “Audio over Bluetooth: most detailed information about profiles, codecs, and devices”. Habr. 2019. https://habr.com/en/articles/456182/, (参照2024-11-05)

7 Robert Triggs. “The ultimate guide to Bluetooth headphones: AAC only acceptable on Applephones”. SoundGuys. 2023. https://www.soundguys.com/the-ultimate-guide-to-bluetoothheadphones-aac-20296/, (参照 2024-11-05)

8 ValdikSS, “Audio over Bluetooth: most detailed information about profiles, codecs, and devices”. Habr. 2019. https://habr.com/en/articles/456182/, (参照2024-12-02)

9 謝花ミカ. “aptX (HD) の高域に量子化雑音が入るわけ”. Medium. 2023. https://mikajabana.medium.com/aptx-hd-%E3%81%AE%E9%AB%98%E5%9F%9F%E3%81%AB%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%8C%96%E9%9B%91%E9%9F%B3%E3%81%8C%E5%85%A5%E3%82%8B%E3%82%8F%E3%81%91-3b28f60306b5, (参照2024-11-05)

10 ValdikSS. “Audio over Bluetooth: most detailed information about profiles, codecs, and devices”. Habr. 2019. https://habr.com/en/articles/456182/, (参照2024-11-05)

11 teskspek. “Not all aptX Adaptive products have the same quality : r/audiophile”. reddit. 2022. https://www.reddit.com/r/audiophile/comments/sa18xi/not_all_aptx_adaptive_products_have_the_same/, (参照2024-12-09)

12 Lil Katz. “Understanding Bluetooth codecs”. SoundGuys. 2023. https://www.soundguys.com/understanding-bluetooth-codecs-15352/, (参照2024-11-05)

13 Robert Triggs. “The ultimate guide to Bluetooth headphones: LDAC isn’t Hi-res“. SoundGuys. 2024. https://www.soundguys.com/ldac-ultimate-bluetooth-guide-20026/, (参照2024-11-05)