おはこんばんちは、あぶさんです。

今回レビューを行う製品はイヤホンやヘッドホンではありません。HiBy R6 Pro II以来となるDAPのレビューとなります。

レビューする製品は、ハイエンドDAPの技術をコンパクトかつ安価にまとめたウォークマン「SONY NW-ZX707」です。

ミドルレンジDAPの購入を迷っている人に向けて、使い勝手は? サブスクは使えるの? 肝心の音質は? などなど、様々な観点から NW-ZX707 を徹底的にレビューします。

ミドルレンジでありながらSONYのオーディオ技術を詰め込むことでハイエンドの片鱗を見せる NW-ZX707 ですが、果たして HiBy R6 III や FiiO M11Sなどのライバルに太刀打ちできるのでしょうか。

それではSONY NW-ZX707の詳細に迫っていきましょう。

- ポタオデブームを牽引する中華ブランド製品たち

- 中華ブランドに対抗するためのウォークマン「NW-ZX707」

- NW-ZX707 レビュー:製品概要と基本仕様

- レビューにおける音質の評価条件

- NW-ZX707 レビュー:音質

- 癖を感じさせない音

- 駆動力の高い安定した性能

- 特性(測定値)が良い ≠ 音質が良い

- イヤホンの性能を引き出す音質

- 高いインピーダンスでも問題なし

- 豊かでリッチなサウンド

- ZX707における3.5mm(アンバランス)と4.4mm(バランス)の違い

- レビューで使用した楽曲(一部)

- UNICORN ‑ 澤野弘之

- Caribbean Blue - 2009 Remaster - Enya

- Every Hour - Spencer Groves, Sean Kingston, Rick Ross

- Star Wars Main Title and Ambush on Coruscant - John Williams, London Symphony Orchestra

- Ram It Down - Judas Priest

- モダン・ジュズのテーマ - ポンタ・ボックス

- Where Do You Start? - Sophie Milman

- 僕らが愚かだなんて誰が言った-DIALOGUE+

- レビューで使用したDSD音源(アルバム)

- NW-ZX707 レビュー:ソフトウェア品質

- ZX707 レビュー:おすすめアクセサリーと注意点

- ZX707 レビューまとめ:音質ファーストなハードウェアと、赤点なソフトウェアの組み合わせ

ポタオデブームを牽引する中華ブランド製品たち

昨今のオーディオはポータブルオーディオ(通称ポタオデ)が一大ブームとなっています。そのブームを牽引しているのは、国産ブランドと比較して高い頻度で新製品を世に送り出している中華ブランドであることは明らかでしょう。

彼らがエントリーからハイエンドまでを取り揃えていく中で、国産のポータブルオーディオ製品は厳しい戦いが続いていたように思います。ストリーミングサービスが主流となり音楽を聴く方法が多様化していく中で、専用機であるDAPには音質だけでなくスマホと遜色ない使い勝手が求められるようになりました。その状況に対して国産のポタオデ製品が十分に対応できていたかは疑問が残ります。

中華ブランドに対抗するためのウォークマン「NW-ZX707」

SONYのDAPはウォークマンというシリーズで展開されています。そのラインナップはエントリーのAシリーズ、ミドルレンジのZXシリーズ、ミドルハイのWM1A、ハイエンドのWM1Zという構成です。どの製品がどういった役割を担っているのか非常にわかりやすい製品構成となっています。しかし問題はその製品が持つ性能や音質です。WM1AとWM1Zは第二世代へとアップグレードされましたが、主流となりつつあるストリーミングサービスを満足に動作させることは難しく、エントリーからミドルレンジを受け持つZXシリーズとAシリーズは音質面でも中華ブランドと戦うことはできませんでした。

そんな状況を打破するべく約2年前に登場した製品がNW-ZX707とNW-A306です。ハイエンド譲りの技術とコンポーネントを活用することで低価格と高音質を両立したエントリーとミドルモデルであり、躍進する中華ブランドに対抗する国産DAPということで注目された製品です。

NW-ZX707 レビュー:製品概要と基本仕様

ここでは、ZX707の製品概要と基本仕様についての紹介とレビューが含まれます。

クリックで展開

パッケージ

いわゆる環境に配慮されたパッケージです。中華ブランドがあの手この手で高級感を持たせようとしているのに対し、SONYはシンプルで着飾らないデザインになっています。これを安っぽいと感じるかもしれませんが、どう捉えるかは個人の好みにも左右されるかとも思います。個人の主観ですが、パッケージの豪華さで製品の品質は決まらないものですし、それほど気にする必要は無いと思います。

シンプルと言えども10万円の製品を運ぶための箱ですから、製品を保護する機能は十二分に持つように設計されています。輸送時の傷を防止するために本体は紙で覆われています。パッケージは衝撃を吸収するために十分な空間を確保できる構造にもなっています。

カラーリングはブラックのみ

ZX707のカラーバリエーションはブラックの1種類のみです。ZX707純正のレザーケースもブラックのみの展開であり、あと1種類くらいはカラーバリエーションが欲しくなります。

Xperia 1 VIにもあったスカーレットなどがあると良いなと思いました。

ZX707とライバルのサイズ・バッテリー比較

※M=ミッドレンジ、MH=ミッドハイ、ML=ミッドロー

| 製品名 | クラス | 重量 | 高さ | 幅 | 厚み | 画面 | バッテリー | 再生時間 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SONY NW-ZX707 | M | 227g | 132.3mm | 72.5mm | 16.9mm | 5.0 | 1500mAh | 23.0時間 |

| SONY WM1AM2 | MH | 299g | 142.5mm | 80.5mm | 20.8mm | 5.0 | 3000mAh | 40.0時間 |

| HiBy R4 | ML | 231g | 129.6mm | 68.3mm | 18.5mm | 4.7 | 4500mAh | 11.0時間 |

| HiBy R6III | M | 250g | 129.4mm | 73.1mm | 15.6mm | 5.0 | 4500mAh | 15.0時間 |

| HiBy R6 Pro II | MH | 285g | 147.5mm | 75.2mm | 15.0mm | 5.9 | 5000mAh | 8.0時間 |

| FiiO M11Plus LTD | M | 310g | 136.6mm | 75.7mm | 17.6mm | 5.5 | 6000mAh | 11.5時間 |

| FiiO M11S | M | 271g | 125.2mm | 74.0mm | 18.5mm | 5.0 | 5300mAh | 10.5時間 |

| FiiO M23 | MH | 299g | 136.5mm | 75.7mm | 18.1mm | 5.5 | 5500mAh | 15.0時間 |

| ACTIVO P1 | ML | 155g | 119.2mm | 62.0mm | 17.2mm | 4.1 | 2700mAh | 20.0時間 |

| Astell&Kern A&norma SR35 | M | 184g | 108.3mm | 64.0mm | 16.1mm | 3.6 | 3150mAh | 20.0時間 |

| Astell&Kern KANN MAX | M | 305g | 117.0mm | 68.3mm | 23.6mm | 4.1 | 5600mAh | 13.0時間 |

| Astell&kern KANN ULTRA | MH | 390g | 141.1mm | 82.4mm | 24.4mm | 5.5 | 8400mAh | 11.0時間 |

| Astell&kern A&futura SE300 | MH | 317g | 139.5mm | 76.5mm | 17.6mm | 5.5 | 5050mAh | 12.0時間 |

| iBasso Audio DX180 | M | 206g | 123.0mm | 75.0mm | 16.0mm | 5.0 | 3200mAh | 15.5時間 |

| iBasso Audio DX260 | MH | 229g | 123.0mm | 74.5mm | 17.5mm | 5.0 | 4400mAh | 14.0時間 |

| SHANLING M5 Ultra | M | 247g | 120.0mm | 75.0mm | 19.5mm | 4.7 | 6000mAh | 11.0時間 |

| SHANLING M6 Ultra | M | 263g | 127.0mm | 77.0mm | 18.0mm | 5.0 | 5650mAh | 13.5時間 |

| SHANLING M7 | MH | 312g | 128.0mm | 78.0mm | 20.0mm | 5.0 | 7000mAh | 10.0時間 |

| Cayin N3Ultra | M | 204g | 125.0mm | 65.5mm | 19.5mm | 4.1 | 4500mAh | 11.8時間 |

同クラス製品でサイズとバッテリー容量を比較してみました。一部の極端に小さな製品を除けば、NW-ZX707の本体サイズはミドルレンジDAPの中では標準的なサイズであることがわかります。

表に記載したサイズは最大サイズです。NW-ZX707は本体上部のアンプ部が厚くなっているため、手に持った印象では表記のサイズよりも僅かに薄いと感じるでしょう。

背面にはソフトパッドが採用されておりハイエンド譲りの剛性感と手触りの良さを両立しています。

地味に嬉しいポイントはイヤホンジャックとUSB端子が別の面に用意されているところです。机の上に置いてUSB DACモードで使用する時や、ポータブルや据え置きのアンプを接続する際に便利な機能です。

加速度センサーが入っているため画面の自動回転にも対応しています。上下を逆に表示させるとデスクトップオーディオ用途での利便性が向上します。

外部電源系が集中しやすいUSB端子周辺と、スペースを音質に活用したいアンプ部を離して配置することで音質を向上させる効果も期待できます。

端子の配置というものは見た目では些細なことですが、音質やポータブル以外での用途での利便性も考えた設計は、中華ブランドとは違うSONYらしさを感じさせます。

実際のバッテリー消費

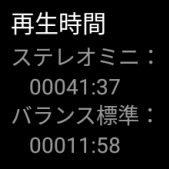

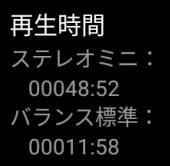

Acoustune HS1697TIを3.5mm端子に接続した状態で192kHz/24bitのハイレゾFLAC音源を再生し、バッテリーが100%から50%に減少するまでの時間を測定しました。

結果は約7時間15分です。単純計算で0%まで同じ時間がかかるとすると、約14時間半の連続再生が可能ということになります。

7時間15分が経過していることがわかる。

(左:再生を開始した時、右:50%まで減少した時)

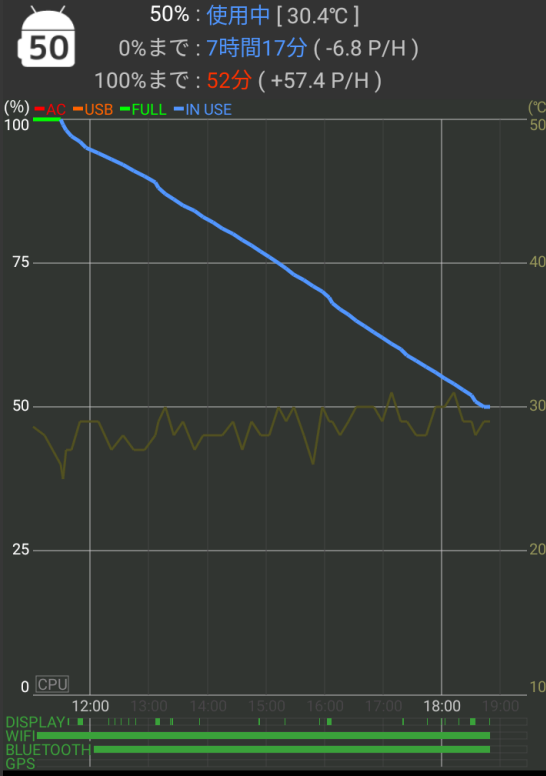

こちらは、BatteryMixというバッテリー消費量をグラフ化してくれるアプリのスクリーンショットです。

50%まで7時間17分という予測が表示されており、ZX707の連続再生可能時間が約14時間半であることがわかります。

前世代のZX507はバッテリー消費が激しく、1日外へ持ち出して使用するには非常に厳しい仕様でした。そこから考えると実測で10時間以上の使用が可能というのは大きな改善点ですし、他のミドルレンジDAPと比べても遜色ない結果です。

また、薄い黄色の線はデバイスの温度を表しています。これはバッテリーの温度センサーから取得した値を記録しています。

192kHz/24bitというハイスペックなハイレゾ音源を再生しているにも関わらず、DAPの温度(おそらくバッテリーの温度)は約30℃以下に保たれています。ZX707は発熱が非常に抑えられているためバッテリーの寿命や内部のパーツに優しいのです。発熱が少ない & 消費電力が小さいというデジタルアンプならではの大きな利点です。

ZX707のスペック:ZX507からの進化

SoC

NW-ZX707のSoCはQualcomm製のQCS4290です。CPU-ZなどのSoC情報を表示するアプリではSnapdragon 665と表示されますが、これは誤りです。

QCS4290はIoT向けのSoCです。665と同じくKryo 260をCPUに、Adreno 610をGPUに採用していますが、CPU・GPUの動作クロックやDSPユニットであるQualcomm Hexagonの機能やスペックに違いがあり、基本的にはSnapdragonよりも性能が劣ります。

foobar2000のDecoding Speed TestとGeekbench 6を使用してSoCの性能を計測しました。

Android OSや様々なアプリを動作させることを考えればSnapdragonシリーズを採用すべきです。高性能なSoCは操作時のストレスを緩和し、アプリがクラッシュする頻度も減らします。頻繁に操作するものだからこそ心地よい操作感はQOLの向上に直結します。

しかし、オーディオ製品では高性能なSoCを採用することが必ずしも正しいとは限りません。ICが発するデジタルノイズはアナログ回路に影響を与えます。音というものは僅かなノイズであっても大きな違いを生み出すものです。QCS4290の選択は音質の追求とアプリの動作を両立するという点においては理にかなっていると言えるでしょう。

実際の動作

ベンチマーク結果でもハイレゾFLAC音源のデコードで665とほぼ同等。Geekbench 6の結果でも遜色ない結果を出せています。バッテリー消費の観点からも優秀です。

もちろんベンチマークの結果と実際の操作感は違います。R6 Pro IIと比べて細かいところの挙動で引っ掛かりを感じますし、アプリの動作そのものがおかしくなることもあります。実感としてはR6 Pro IIがミドルレンジ~ミッドハイクラスの操作感なのに対し、NW-ZX707はミッドローに近い印象を受けました。

ただ、音楽を聴くという用途に支障が出るレベルではありませんし、YouTubeでのライブ配信も問題なく鑑賞することができます。実際に5月6日に配信された somunia のライブ「#06 liminal」をZX707で視聴しましたが、 特に遅延やカクつきを感じることなくライブ配信を楽しむことができました。もちろん音質が良かったことは言うまでもありません。

ZX707のDAC・アンプ:SONY独自の高音質デジタルアンプ「S-Master HX」

デジタルオーディオではデジタル信号をアナログ信号に変換する機能が必要です。よく聞くDACという言葉はDigital-to-Analog Converterの略です。オーディオ機器ではDAC機能を1チップにまとめたDACチップと呼ばれるICを使用してDAC機能を構成しますが、単純な抵抗だけを組み合わせたR-2R型を採用する製品もあります。

以前、レビューでも使用した FiiO M11Plus LTD は DACチップとして AK4497EQ を採用していました。現環境でメインとして使用している HiBy R6 Pro II は DACチップに AK4499EX + AK4191 を採用しています。DACチップによって性能差や処理の違いがあり、様々な要因によって音に癖が生まれます。それにより音質の個性を左右することもあります。各メーカーは採用しているDACチップを宣伝に使用することで高音質であることを誇示しています。

SONYのデジタルオーディオ製品には他のメーカーにはない大きな特徴があります。それはS-Masterと名付けられたSONY独自の1bit DACを持つフルデジタルアンプを採用していることです。

一般論として、パワーアンプの増幅方式としてのアナログアンプにはクロスオーバーや発熱による歪みの問題が避けられないとされています。大きい発熱によって様々な部分が影響を受け、結果的に音質へ大きな影響を与えてしまいます。

デジタルアンプは、アナログアンプが持つ歪みの問題を克服しています。ではなぜ、他のメーカーはデジタルアンプを採用しないのでしょうか。答えは「デジタルアンプを採用したからと言って音が良くなるとは限らない」からです。デジタルアンプを仕上げて良い音を出すのは非常に難しいことであり、アナログアンプの小型化と性能向上にかかるコストと釣り合わないのです。

では、なぜSONYはデジタルアンプをミドルレンジDAPに採用しているのかと言いますと、S-Masterというアンプそのものの素性が良いこと、そして何十年にも渡って培ってきたオーディオに関する知見があるからでしょう。

ZX707にはハイレゾ対応となったS-Master HXが採用されています。384kHz/32bitのPCM音源と11.2896MHz(DSD256)のDSD音源に対応しています。ただし、後述するソフトウェア上の制限によりハードウェア上のスペックを全て利用できるわけではありません。

音質ファーストなハードウェア設計

ありとあらゆる要素が音質へ影響を与えます。ZX707は上位モデルであるWM1ZM2およびWM1AM2でも採用されたコンポーネントを一部採用し、ZXシリーズの枠を超えた音質を実現しています。

使用されているコンポーネントの比較表

| 要素 | NW-ZX707 | NW-WM1AM2 | NW-WM1ZM2 |

|---|---|---|---|

| アンプ | S-Master HX | S-Master HX | S-Master HX |

| PCM | 384kHz/32bit | 384kHz/32bit | 384kHz/32bit |

| DSD | 11.2MHz | 11.2MHz | 11.2MHz |

| 出力(アンバランス) | 50mW+50mW | 60mW+60mW | 60mW+60mW |

| 出力(バランス) | 230mW+230mW | 250mW+250mW | 250mW+250mW |

| ジャック | Pentaconn | Pentaconn | Pentaconn |

| シャーシ | アルミ切削+アルマイト処理 | アルミ切削+コーティング処理 | 無酸素銅+金メッキ |

| リアカバー | 一体型アルミ | 一体型アルミ | アルミ切削 |

| ブロック | 無酸素銅切削 | 無酸素銅切削+金メッキ | 無酸素銅切削+金メッキ |

| 電源バイパス | FTCAP3 | FTCAP3 | FTCAP3 |

| 電源 | 大容量固体高分子コンデンサー | 大容量固体高分子コンデンサー | 大容量固体高分子コンデンサー |

| LCフィルター | 8mm大型コイル | 8mm大型コイル | 8mm大型コイル |

| 電池 | --- | OFCケーブル | OFCケーブル |

| はんだ | 金を添加した高音質はんだ | 金を添加した高音質はんだ | 金を添加した高音質はんだ |

| 内部配線 | --- | OFCケーブル | KIMBER KABLE |

| 基盤 | デジタル/アナログの分離 | デジタル/アナログの分離、低誘電率基板 | デジタル/アナログの分離、低誘電率基板 |

| クロック | 小型低位相ノイズ水晶発振器 | 金蒸着・超低位相ノイズ水晶発振器 | 金蒸着・超低位相ノイズ水晶発振器 |

| フィルター | --- | 非磁性体銅メッキ大型高音質抵抗 | 非磁性体銅メッキ大型高音質抵抗 |

| レギュレーター | --- | 超低ノイズLDOレギュレータ | 超低ノイズLDOレギュレータ |

ZX707の付属品

付属品には以下のものが含まれています。

+ USB A to Cケーブル

+ 説明書

+ 保証書

+ 使用上のご注意

+ サポート登録のおすすめ

+ 各端子用キャップ

中華ブランドのDAPではレザーケースなども含まれていることが多いのですが、ZX707のケースは別売りです。私は武蔵野レーベルのケースを購入しました。

ZX707の価格

ZX707の価格は2025年5月現在にて 104,500円(税込み) です。SONYストアで購入するとクーポンによる割引や長期保証サービスが受けられるほか、分割手数料0%のローンまで用意されています。

eイヤホンではSONYストアと同じく定価での販売ですがポイントが10%付与されます。価格ドットコムによると最安価格は約86,000円となっています。

レビューにおける音質の評価条件

ZX707のレビューにおける評価条件です。

エージング(慣らし)について

アンバランス、バランスの両方でSONYが推奨する200時間以上の慣らしを行った状態の個体を使用しています。

慣らしについては特別なことは何もしていません。普段の音楽鑑賞用途として使用しただけです。使用時間の殆どはW.ミュージックアプリではなくサードパーティ製アプリを使用していました。

レビューに使用した機材

様々な観点から評価するために以下の機材を使用しています。

| 製品名 | インピーダンス | 感度 | ケーブル | 端子 | イヤーパッド・ピース |

|---|---|---|---|---|---|

| AustrianAudio Hi-X65 | 25Ω | 110dB | 純正 | 3.5mm | 純正 |

| THIEAUDIO Ghost | 60Ω | 91dB | 純正 | 3.5mm | 純正 |

| Acoustune HS1697TI | 24Ω | 110dB | 純正 | 3.5mm | AZLA SednaEarfit ORIGIN Standard |

| Yanyin Moonlight | 8Ω | 118dB | 純正 | 3.5mm | Acoustune AET07 |

| THIEAUDIO Hype 2 | 25Ω | 108dB | 純正 | 3.5mm | Acoustune AET07 |

| TKZK Ouranos | 32Ω | 110dB | THIEAUDIO EST | 4.4mm | Whizzer ET100 |

| TKZK TK01 | 22Ω | 110dB | JSHiFi Nocturne | 3.5mm | Whizzer ET100 |

| SGOR Venus | 32Ω | 110dB | NICEHCK GCT5 | 3.5mm | Whizzer ET100 |

| Whizzer Kylin HE03Al | 30Ω | 113dB | 純正 | 3.5mm | New Symbio W |

| Whizzer Kylin HE10 | 36Ω | 109dB | 純正 | 3.5mm | Whizzer ET100 |

| Whizzer Kylin HE01 | 18Ω | 112dB | 純正 | 3.5mm | Acoustune AET07 |

| Whizzer Kylin HE01B | 18Ω | 112dB | 純正 | 3.5mm | Acoustune AET07 |

ZX707のレビューで使用したアプリ

SONY製DAPには公式の音楽再生アプリとしてW.ミュージックアプリがプリインストールされていますが、このアプリには音楽鑑賞用途における重大な欠陥があります(詳細は後述します)。そのため、サードパーティ製アプリの使用を前提としてレビューを行っています。

使用したサードパーティ製アプリは以下の通りです。

- Poweramp

- HiBy Music(海貝音楽)

- foobar2000

ZX707のレビューで使用する言葉

原則として、音質評価に使用する言葉は ITU-R から発行された Report ITU-R BS.2399-0 に準じた単語・表現を使用するようにしています。

あくまでも原則ですので、Report ITU-R BS.2399-0 にはない単語や表現を使用することもありますが、オーディオに関する知識が少ない入門者からもわかりやすい表現となるように心がけています。

ITU-R BS.2399-0 については以下のPDFにて詳細を閲覧可能です。

R-REP-BS.2399-2017-PDF-E.pdf

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-BS.2399-2017-PDF-E.pdf

ZX707のレビューで使用する音源

音質評価に使用する音源は、手持ちのCDから取り込んだFLAC音源とSpotifyで作成した音質評価用プレイリストです。Spotifyのプレイリストは公開していますので店頭での試聴の際などでも使用できます。

音質評価用プレイリスト内の楽曲については以下の記事で解説しています。

abusan3225.jp

客観的な評価をするように努めていますが、あくまでも私個人の経験を共有するものです。

聴覚には個人差や好みによる違いがあります。私自身、16kHz以上の聴力が失われていることを確認済みです。購入の際には可能な限り実際に試聴されることをおすすめします。

NW-ZX707 レビュー:音質

では肝心の音質レビューです。

ZX707の音質は「雑味のない」「癖のない」という言葉そのものです。SONYはオーディオ製品の宣伝において「原音忠実」という言葉を頻繁に使用しているのですが、確かに、ZX707の音質からは「原音忠実」というサウンドを感じます。

ただし「原音忠実」だからといって決して「つまらない」サウンドではありません。ZX707が持つ高音質サウンドの根幹にあるのは、SONYオリジナルのフルデジタルアンプ「S-Master HX」と、部品選定レベルからSONYの技術と経験が活かされた音質ファーストな回路設計です。周波数特性や音色そのものに癖を感じさせないサウンドでありながら、音源が持つ音を余すことなく表現し、豊かでリッチな素晴らしいサウンドをミドルレンジという枠の中で達成しています。

癖を感じさせない音

日常から音質評価に使用し、Spotify にて公開している Audio Check Playlist には、オーディオ機器の素性を明らかにするために様々なジャンルの楽曲を登録しています。

多くの楽曲を使用して評価を行う理由は、ジャンル、年代、作られた国が持つ音楽へのバックグランドなど、様々な要素によって変わる音源の傾向を網羅するためです。特定のジャンルでは良い音のように聞こえるが、別ジャンルの音源となるとダメダメな音を出すような機材は珍しくありません。機材が持つ音質の癖を明確にするためには様々な楽曲を聴き込んでいくことが必要なのです。

そもそも音質における癖とはなんでしょうか。

人間が音楽を聴く時、聞こえるであろう音を予測をしながら聞いているかと思います。実際に聞こえた音が予測から外れた音だったとしても、許容範囲内の外れ値であれば良い意味での個性として歓迎されることもあるでしょう。しかし、予測との相違が大きくなっていくにつれて音質が悪いという判断に繋がりやすくなると思います。

同じ音源を再生したとしても機材が違えば聞こえる音も変わります。人間の聴覚は音の変化に対して非常に敏感であり、微細な違いを感じ取ることが可能です。これに耳の良し悪しは関係ありません。

ZX707の出てくる音からは大きな癖が感じられません。これは細部にまで徹底されています。Audio Check Playlist に登録した楽曲以外に、所有している音源で構成された音質チェック用プレイリストに登録した楽曲でも同様の傾向でした。

もちろん、組み合わせて使用しているイヤホンやヘッドホンが持っている癖は感じます。音の感じ方は相対的なものですから、中華ブランド製品が持つ音の個性に慣れてしまっているとZX707のサウンドは癖があるように感じられるかもしれません。

しかし、脳内の評価軸を可能な限りリセットしたうえで聴き込んでいくと、SONYがよく使用する「原音忠実」という言葉通りに「原音」から何一つ足し引きされていないような印象を受けます。これが本当の「原音」なのかと気付かされるような感覚もあり、「癖がない」ではなく「癖を癖だと感じさせない」という領域にまで昇華された素晴らしいサウンドです。

強いて言えば、この「癖を感じさせない音」こそがZX707(に限らずSONY、ウォークマンというブランド)の癖そのものだと言えるかもしれません。

駆動力の高い安定した性能

ZX707のサウンドにおける大きな特長、2つ目は高い駆動力を持った安定した音です。

駆動力はアンプ出力の高さだと思われがちなのですが、実際は全く違います。いわゆるアンプがドライバーを安定して駆動する(ドライブする)ことができている状態、すなわちイヤホンやヘッドホンのドライバーを正確に動かせているか、という要素が駆動力なのです。

音量が出やすいこと = 駆動力があると言われる場合もありますが、それは大きい出力で信号が出ているからであって駆動力が高いという意味とはまた違います。インターネット上では「カタログスペック上の出力が低い」ことを根拠としてZX707は駆動力が低い = アンプの性能が低いという評価がされていますが、これは駆動力の意味を取り違えていることによる誤解です。

今回のレビューでは、様々なイヤホンやヘッドホンを試しましたが、ZX707の駆動力は同価格帯のミドルレンジDAPの中で最も安定していると感じました。単純に大きな音量が出るという意味ではなく、ドライバーを正確に駆動することができており、長時間の使用でも終始安定した性能を発揮しています。特に発熱による高音の歪みが出ないという点は、デジタルアンプを採用する最大の利点でしょう。

特性(測定値)が良い ≠ 音質が良い

ここ数年、中華ブランドがカタログスペック上の測定値(特性)を誇らしげに宣伝し、特性を重視した製品を安価に出していることから、測定値が良い = 音質が良いという認識が広まっているようです。

特性は良いので大きな数字が並んだカタログスペックは宣伝で有利に働き、安価に手に入れられることから一見するとコストパフォーマンスに優れているように見えます。しかし、実際に試聴したり使い込んでみると出てくる音は微妙ということが珍しくありません。

測定値というものは、あくまでも特定の条件下で計測された結果を示すだけのものです。数値だけで実際の音質を語ることは不可能であり、音楽を聴くための音質には測定値だけでは推し量れない領域が存在しています。計測値が良いだけで実際の音質はそれなりな製品のことを「高特性型」と呼ぶことがありますが、特に試聴できない販路で売られている製品に多く見受けられます。

同価格帯のミドルレンジDAPの中で比較するとZX707のカタログスペックは貧弱に見えます。駆動力が低い、アンプの性能が低いという印象は、カタログスペック上のアンプ出力が低い数値であることを根拠としているようです。

特に、計測値が低く出るアンバランス接続において「音が悪い」と言われています。しかし、ほとんどの場合で、具体的な音質の欠点については書かれておらず、ただ単に「ZX707の3.5mmは音質が悪い」「価格相応の音ではない」と、一言で済まされてしまっていました。本当にZX707の3.5mm・アンバランス接続の音質は悪いのでしょうか? 手元にあるHiBy R6 Pro IIの他に同価格帯のDAPと様々なイヤホン・ヘッドホンを使用して、3.5mmのアンバランス接続で徹底的に音質を比較しました。その結果、ZX707のアンバランス接続が他社製品に劣るという印象は全くありませんでした。高音の伸びや低音の安定感、中音の質、ボーカルの表現力など、全ての領域で優れた音質を実現しています。 試聴も含め、様々なミドルレンジDAPを聞きましたが、単純な音質の優劣であればZX707の音質はミドルレンジDAPの中でトップクラスだと感じました。

イヤホンの性能を引き出す音質

今までレビューしてきたイヤホンの中で、ZX707で聴くことにより印象が大きく変わったものもありました。レビューを行った当時では「高音が強く出すぎている」「中音から高音にかけて掠れや鼻声などの粗が目立つ」「低音の量感が不足している」「低音がぼやけている」とネガティブな印象を感じていたはず。しかし、ZX707で聴いてみるとネガティブな印象が感じられない、または大きく緩和されていると感じるようになりました。

今まで使用してきたDAPでは駆動力不足であったためにドライバーを正確に駆動することができていなかったのでしょう。高音域における共振や、低音域における駆動不足がネガティブな印象に繋がっていたと考えられます。

駆動力の高さ・アンプ性能の高さが顕著に感じられるのはインピーダンスが10Ω以下のハイブリッド系イヤホンでしょう。よくある誤解ですが、イヤホン・ヘッドホンの入力インピーダンスは、値が低いものほどアンプへの負荷が増えます。低すぎる入力インピーダンスは「ロー出しハイ受け」の状態を作ることができないため、音が歪む原因となります。

レビューで使用したイヤホンでは Yanyin Moonlight が当てはまります。MoonlightはEST+BA+DDを組み合わせたトライブリッド構成であることと、入力インピーダンスが8Ωと低いことで、高出力ではあるものの駆動力が低く、低い入力インピーダンスで歪みが顕著に出るアンプでは、低音を担うダイナミックドライバーをしっかりと駆動することができません。

ZX707では低音のダイナミックドライバーから高音のESTドライバーまでバランス良く駆動されます。ESTのピーキーさが無くなり、低音は十分な量感とキレのある絶妙なサウンドを感じられます。

レビューした当時は様々なケーブルを試してはあーでもないこーでもないと右往左往していましたが、ZX707と組み合わせただけでネガティブな印象が無くなり、リケーブルの必要性もなくなりました。

高いインピーダンスでも問題なし

所有機材ではなく店頭での試聴ですが、ゼンハイザーのHD650、HD660S2、HD620SをZX707で試聴させていただきました。

これらのヘッドホンは、全てインピーダンスが300Ωに設定されています。高い入力インピーダンスを持つ機材は、要求される電圧が高くなるため、音量を十分に得られないことがあります。逆に言えば、十分な音量が得られるのであれば音が歪みづらいと言えます。

話を戻しまして、これらの機材は全てZX707の3.5mmアンバランス端子に接続し、試聴させていただきました。

ハイゲインモードを使用せずともボリューム80ほどの設定で十分な音量を得られ、音質についても、それぞれの個性がしっかりと出ており全く問題ありません。

インピーダンスによる歪みを気にするのなら、バッファーアンプを使用することで解消することが可能です。

abusan3225.jp

豊かでリッチなサウンド

ZX707のサウンドは音楽体験を一段と向上させます。音楽の細部を余すところなく再現し、リスナーに新たな発見をもたらします。基本的にジャンルを選びませんが、ライブ音源やクラシックの空気録音など、臨場感を重視したい音源との相性が特に良いと感じました。相性というよりも、ZX707の表現力だからこそミドルレンジでも鳴らすことができるということなのかもしれません。

もちろん、他のジャンルであってもZX707は最良の音質を持つミドルレンジDAPです。ダイナミクス、音色、空間表現、定位、残響、質、明瞭度など、どこを見ても音が悪いと感じさせるところがありません。ZX707で音楽を聞くと、音楽の奥深さを再認識させてくれるような感覚があります。

ZX707のサウンドは、聴くたびに新たな感動をもたらし、音楽の楽しさを再発見させてくれるでしょう。どんなジャンルの音楽でも、その音質の高さを実感することができ、音楽ライフをより豊かに彩ることができます。

ZX707における3.5mm(アンバランス)と4.4mm(バランス)の違い

基本的に大きな違いはありません。大きな違いはありません。大事なことなので2回言いました。

ただ、違いがない、というわけでもありません。大きな違いとまでは言えないものの、低音の安定感や深みに差異があります。ただ、3.5mmで聞こえていなかった周波数帯が聞こえるようになる、音素材同士のセパレーションが著しく向上する、といったことは基本的にありません。

SONYの公式情報では、3.5mmと4.4mmの違いとして、使用されているLCフィルターの違いについて言及されています。このLCフィルターの違いによって低音の安定感や深みに違いが出るのでしょう。

アンバランスとバランスの差異は、ジャンルによって大きく感じることがあります。特に日本国内の音楽文化を強く受けたジャンル(J-POP、J-Rock、アニソンなど)では、4.4mmで聞くと左右の広がりを強く感じるかもしれません。個人的な印象では、この左右に引き伸ばされるような感覚は好みではありません。高さや奥行きが相対的に損なわれるように感じてしまうため、空間表現に優れたEDMやトランスなどのジャンルとは合わないのです。

4.4mmのバランス接続は銀の弾丸ではありません。どのような状況でも3.5mmより優れているものでもありません。楽曲のジャンルによっては、あえて4.4mmバランス接続を避けることも良い選択肢なのです。

レビューで使用した楽曲(一部)

ここでは、レビューで使用した楽曲の一部を紹介し、より詳細にZX707の音質を解説します。

UNICORN ‑ 澤野弘之

使用したイヤホン:THIEAUDIO Hype 2、Whizzer Kylin HE10

open.spotify.com

低音は駆動力不足の影響が顕著に出ます。イコライザーで増やしただけではアンプ性能の壁は超えられません。

出だしの低音は130~110kHzあたりをキックとして64Hzと41Hzのサブベースが持続音として残ります。

低音全体が力強く下から響き、サブベースの持続音が絶妙に残ります。

Caribbean Blue - 2009 Remaster - Enya

使用したイヤホン:Acoustune HS1697TI

open.spotify.com

※リンクはSpotifyのリマスター版ですが、レビューでは1991年のオリジナル音源も使用しています。

優雅なメロディーと見事に調和する美しい歌声が魅力的が楽曲です。ZX707の持つ優れた表現力がよくわかる楽曲でもあります。

タイトルの通りにカリブ海の碧を思わせる爽やかな音が音場いっぱいに広がります。

ZX707の音質設定からバイナルプロセッサーを有効にしてみても良いかもしれません。

Every Hour - Spencer Groves, Sean Kingston, Rick Ross

使用したヘッドホン:Austrian Audio Hi-X65

open.spotify.com

深く沈み込みながら弾む低音に加え、ボーカルの表現力まで高いレベルを要求される楽曲です。

空間表現にもこだわって作られているため、ヘッドホンなどで聞きたいところですが、ヘッドホンはイヤホンよりも要求される駆動力が高いため、ミドルレンジDAPでは低音の表現力が不足しがちです。

今回はモニターヘッドホンであるHi-X65を使用してみました。インピーダンスや感度からは鳴らしやすいと思われがちなHi-X65ですが、意外と上流の性能を要求するヘッドホンです。ミドルレンジDAPを使用するには厳しい環境ですが、ZX707は3.5mmでも十分な駆動力を発揮できるため、モニターヘッドホンのドライバーを正確に駆動し、弾む低音やボーカルの表現に困ることはありません。

もし、駆動力不足を感じる場合は、設定画面からハイゲインモードを使うこともできますが、必要になることはほぼ無いんじゃないでしょうか。

Star Wars Main Title and Ambush on Coruscant - John Williams, London Symphony Orchestra

使用したヘッドホン:THIEAUDIO Ghost

使用したイヤホン:Whizzer HE03Al

open.spotify.com

スターウォーズのメインテーマ「コルサントでの逆襲」です。ロンドン交響楽団による素晴らしい演奏は、Spotifyの圧縮音源であっても、その輝きを失いません。

低音寄りのヘッドホンと、高音寄りのハイブリッドイヤホンを組み合わせてみました。どちらも空間表現に定評がある機材ですが、NW-ZX707と組み合わせたことでフルオーケストラによる臨場感を、よりリアルに感じられるようになりました。特にHE03Alは、高音の輝きが強すぎると感じていたのですが、NW-ZX707との組み合わせでは、BAドライバーらしさを失わない範囲でナチュラルな方向へと印象が変わりました。

SONYオリジナルのDACアンプ「S-MASTER HX」は非常に素性が良いアンプですが、その良さを最も感じられるのは、やはりクラシックやジャズなどの生音でしょう。

Ram It Down - Judas Priest

使用したイヤホン:SGOR Venus、TKZK TK01

open.spotify.com

ヘヴィメタルバンド「ジューダス・プリースト」の楽曲で、同名のアルバムで1曲目に採用されている楽曲でもあります。アルバムの評価としては、ファンの間からも賛否両論が激しく、ディスコグラフィに無かったり、バンドの歴史にも掲載されていなかったりと、いわゆる「問題作」という位置づけです。

出だしからハイトーンなシャウトで始まり、ハイスピードなギターの掛け合いも素晴らしい。スピード、パワー、メロディの3つが絶妙に揃った楽曲なので個人的には好きなのですが、ネガティブな部分もわかってしまうので「問題作」という位置づけにも納得はできます。

私にとっては、ちょっと頭を空っぽにして聞きたい時に選ぶ曲です。レビューでも低価格なイヤホンと組み合わせました。ZX707の上質さとは似ても似つかないサウンドですが、勢いのあるハイスピードなサウンドを、あますところなく表現します。

モダン・ジュズのテーマ - ポンタ・ボックス

使用したイヤホン:Yanyin Moonlight

open.spotify.com

Yanyin MoonlightはEST + BS + DDのトライブリッドイヤホンです。インピーダンスが極端に低く、高出力型で低インピーダンスでの歪みが大きいアンプでは、ドライバーごとの駆動にバラツキが生まれるため、位相の狂いや歪みによってバランスを崩してしまいます。

NW-ZX707のアンプ「S-Master HX」は、低インピーダンスでも十分な駆動力を得られるため、ドライバー数の多いイヤホンでも問題なく使用することができます。バランスの良さを求められるジャズやR&Bなどのジャンルでも安定した音質を得られます。

Where Do You Start? - Sophie Milman

使用したヘッドホン:Austrian Audio Hi-X65 open.spotify.com

この楽曲、実はDAPなどのポータブル環境では非常に難しいのです。ゆったりとスローテンポなジャズなので、それほど難しくないように思えるのですが、肝は冒頭のピアノにあります。

冒頭のピアノの1音目が高い位置から降り注ぐように鳴ります。ボーカルも高さがしっかりとあって、2chステレオとは思えないほどに高さを感じさせる楽曲なのです。

もちろん、しっかりと再生できる機材でなければ高さは感じられません。空間表現が優れているほど、高さと幅が揃うはずです。

中華ブランドのミドルレンジDAPでは、この高さが出ないんです。幅や奥行きを出せるDAPは多くありますが、この楽曲でピアノだけでなくボーカルの高さも感じさせる音を鳴らすのは難しいのです。

もちろん、ZX707は高さがはっきりと出ています。イヤホンよりもヘッドホンのほうがわかりやすいでしょう。単に音場が広いということではなく、空間を表現できるということなのです。

僕らが愚かだなんて誰が言った-DIALOGUE+

使用したイヤホン:Whizzer Kylin HE01、Whizzer Kylin HE01B

open.spotify.com

(あまりこういうことを書くのもアレなのですが) 日本国内のポピュラー音楽は、海外のポップスやロックなどのポピュラージャンルと比べ、音源における音素材同士のセパレーションに関する意識が低いように思えます。それを反映した結果なのか、イヤホンなどのレビューにおいて違う周波数帯の音が聞き分けられることを「分離が良い」と評されていることもあるのですが、違う周波数帯の音が正確にセパレーションされていることなんて当たり前のことですよね。

もっと立体的パンニングなどの手法を利用して、全体の立体感や音素材同士のセパレーションに気を遣ってほしいものです。こちらの楽曲も、曲や歌としては大好きなのですが、音としては厳しいものがあると感じます。

いろいろ書いてしまいましたが、複数人のボーカルが入っている楽曲では、音源自体のセパレーションを作り込んでいないと分離感が悪化しやすく、音が団子になりがちです。このような楽曲ではクール系(寒色系)の音色が好まれやすく、ウォーム系(暖色系)のイヤホン・ヘッドホンでは分離感の悪化を強く感じやすくなります。

ZX707の音質は、他の製品と比較した時にウォーム系へ分類される傾向がありますが、ZX707のサウンドはジャンルを選びません。もちろん、ダメな音源を良い音源にすることはできませんが、楽しく聞くことは不可能ではありません。ZX707は、音源への忠実度を犠牲にせず、癖を感じさせない範囲で楽しく聞くことを実現します。

レビューで使用したDSD音源(アルバム)

ここでは、レビューで使用したDSD音源を紹介します。

DSD音源はDACの癖が音質に影響を与えにくいため、ナチュラルな音質を得られます。

※ZX707は(というよりもSONYのウォークマンシリーズは)、DSD音源をネイティブ再生するための条件があります。W.ミュージックアプリと4.4mmのバランス接続を使用する必要があります。

※私自身が4.4mm環境を重視していないこともあり、使用するイヤホンやケーブルが限定されます。

AFRO BLUE- M. Sasaji L.A. Allstars

笹路正徳氏によるアレンジが入ったビッグバンド・ジャズなのですが、LAで超一流と称される方々による演奏は本当に素晴らしく、録音からミックス、マスタリングに至る細部にまでこだわったアルバムです。

まずは1曲目のMoment's Noticeです。冒頭で拍手が起こりますが、これは別録りではなく、実際にスタジオへ関係者や知り合いを100人ほど入れて、演奏と同時にライブ録音したそうです。空気感がたっぷりと詰まったDSD音源によって、この拍手の段階から臨場感が違います。明らかに日本で聞く拍手とは違う、カラッとしたロサンゼルスの空気を感じられる音なんですよね。

Hiby R6 Pro IIでも何度も聞いたアルバムなんですが、ZX707で聞くと、より臨場感が増して聞こえます。やっぱりDSDを聞くならSONYだよなと思わせますね。

特に注目してほしいのは、ブラスが一斉に吹くところと、ドラムソロです。前者は一つの塊として成立しながら、一つ一つの楽器の位置が明確にわかります。後者は、空間の中にふわっと浮かび上がり、叩く動作まで見えるようです。

camomile colors - 藤田恵美

レコーディングにSTUDER A820MCHを使用したアナログテープへの一発録りを採用し、スタジオの残響感や生楽器の心地よさを生かす制作が行われています。

ミックスでは立体的パンニングという手法が使用され、音素材同士のセパレーションや奥行き・高さという空間表現にまでこだわった音作りが行われています。

DSD音源には、録音からマスタリングにまで一貫して作業を行った阿部哲也氏と、サウンドクォリティーアドバイザーの役割を担った元SONYのオーディオ技術者である故・金井隆氏(かないまる)による高音質へのこだわりが詰め込まれています。その目標は「そもそも恵美さんがうたった気持ちにもどす」だったそうです。

そのサウンドは生々しさに溢れており、とにかく聞いていて心地よいと感じさせます。ただ単にスローテンポだから心地よい・リラックスできるというわけではなく、本当に心の底から音が良いと感じさせることで心地よさを実現しているところでしょう。

そして、ZX707が持つ音質ファーストなハードウェア設計は、その心地よさを十二分に引き出します。ポータブルオーディオでDSD音源を安価に楽しむのなら、ZX707は最高の選択肢となりうるでしょう。

NW-ZX707 レビュー:ソフトウェア品質

ここまで、NW-ZX707の音質について徹底的に解説しましたが、ここからは、ZX707のソフトウェアについて解説します。

ZX707のソフトウェアには良い点もあるのですが、一部に重大な欠点があり、ライバルとなるミドルレンジDAPに対して大きな遅れを取っています。

Android OSのバージョン14を採用

OSにはAndroidが採用されています。レビューを行っている2025年5月の時点でAndroid 14へアップデートされています。

ZX707が発売された当時は、Android 12を採用していましたが、その後、継続してアップデートが行われており、長く使いたいユーザーに対して真摯な対応を行っていると言えます。

ソフトウェア(アプリ)

ZX707は、OS内の設定で音質に関する設定を行います。音質や使い勝手を向上させる設定が多数用意されているのですが、それぞれの設定がどのような影響を与えるのかが明確に説明されておらず、非常に不親切です。

その他にも、ZX707のソフトウェアには問題点が多く、現代の音楽事情に全く噛み合っていない仕様により、ユーザーの音楽体験を損なってしまっています。

ユーザーのことを全く考えていないW.ミュージックアプリ

ZX707には、SONYがウォークマン用に用意しているメディアプレーヤーアプリ「W.ミュージック」がプリインストールされています。このW.ミュージックが非常に曲者です。

最大の問題点は、W.ミュージックアプリがリプレイゲインによる音量の統一化に対応していないことです。

リプレイゲインとは、事前に計測した楽曲全体の音量をタグ情報として書き込んでおき、再生する際にプレーヤー側で読み取ることでユーザーが音量を操作しなくても自動で同じ音量で聞こえるように統一するための機能です。音源を変更しないため音質へ影響を与えることなく、楽曲ごとに違う音量による煩わしさからユーザーを解放します。

音楽を聴く方法として、複数のアーティストや複数のアルバムからお気に入りの楽曲だけを抜き出し、まとめてシャッフル再生するという楽しみ方が主流となりつつありますが、これにはリプレイゲインのような音量を自動で調整する機能が必要不可欠です。

しかし、W.ミュージックアプリはリプレイゲインに対応していません。1つのプレイリストに様々なジャンルの楽曲をまとめて聴くという使い方は、事実上不可能です。

試聴・レビュー用の音源をまとめたプレイリストでは、最大で24.64dBFS(RMS平均レベル)の音量差があります。同じアーティストであっても、アルバムが発売された年代によって音量は変わります。つまり、W.ミュージックアプリを使用した音楽体験は、単一のアルバムを再生するという用途に限られます。

他にも、PC上で作成したm3u形式のプレイリストをインポートできないなど、中華ブランドのDAPができている基本的な機能が一切ありません。

端子ごとの再生時間を記録するなどの良い機能もあるのですが、2020年代のメディアプレーヤーアプリとして致命的な欠陥を多数抱えています。

SONYのプロダクト責任者は、なぜこのような仕様を許容したのでしょうか。音楽を聴くという楽しみに対する冒涜であり、ユーザーのことを無視した開発姿勢が見て取れます。

サードパーティアプリでは性能を100%発揮できない

Android OSを採用したアプリでは、音質の劣化を防ぐためにオーディオミキサーによるSRC(Sampling Rate Converter)を回避することが当たり前となっています。サンプリングレートの変換は、システムの安定性を確保するうえで重要な機能ですが、オーディオにおいては致命的な音質劣化を引き起こします。SRCを迂回し、サンプリングレートの変換が行われないようにすることをSRC回避と呼びます。

ZX707、というよりもウォークマンシリーズでは、SRCを回避してサンプリングレート変換が行われていない状態で再生することができるのはW.ミュージックアプリに限定されています。そしてデフォルトの設定では、サードパーティアプリを使用した音楽再生は必ず48kHz/16bitに変換される仕様となっており、それについての説明は、Webマニュアルの片隅に書かれているだけです。

サードパーティアプリを使用すると、SRCを通していることによる音質劣化を感じます。

具体的には、ダイナミックレンジに影響が出ています。W.ミュージックと比べて、音像に僅かな差異が生まれ、音の強弱を感じにくい傾向があります。ただし、サードパーティアプリであっても、中華ブランドのミドルレンジDAPと比べて、音質が悪くなるということは基本的にありませんが、性能を100%活かせないというのは嫌な気持ちになります。

中華ブランドのDAPでは、純正アプリとサードパーティアプリで音質に差が出ることはありません。サードパーティのアプリであってもSRC回避は可能であり、ビットパーフェクトな再生が可能です。なぜSONYだけができていないのか、そしてなぜ、その説明が設定画面内に記載されていないのでしょうか。

Android OSを採用したDAPが支持されている背景には、ソフトウェアの不満点があったとしても、サードパーティアプリによって不満点を解消できることが挙げられます。サードパーティアプリではSRC回避ができないという仕様は、Android OSを採用する利点を自ら潰してしまうようなものです。

徹底された説明不足

ZX707には様々な設定があるのですが、設定画面やヘルプで説明されているのは機能の概要にとどまります。機能について詳細な情報を求めるのなら、ネットの海から自らの手で探し出すしかありません。

Webマニュアルに記載がある場合もありますが、明らかに説明不足であることが多く、詳細な仕様は自分で調べるしかありません。

特に、ハイレゾストリーミング設定は、音質面で不適切な設定がデフォルトにされてしまっている、機能の説明が設定画面内で十分にされていないなど、ユーザーのことを全く考えていないことがよくわかる機能です。

その他、様々なところで不便な仕様

ZX707の不便な仕様はまだまだあります。

ステータスバーに音量・再生中のサンプリングレートを表示できない、システムナビゲーションの切り替え(ボタン/ジェスチャー)が隠されている、音量制限のボリューム値を手動で設定できない、バッテリーの充電上限も決められた値での動作となります。FiiOやHibyのDAPならできるのに、ZX707ではできない。使えば使うほど、そんな機能が山ほどあることに気が付きます。

ZX707の音質設定解説

ZX707には様々な音質の設定がありますが、その説明は不十分だと言わざるを得ません。

ここでは、私が調査した内容も踏まえ、ZX707の音質に関わる設定を全て解説します。

AVLS(音量制限)

音量の最大値を自動的に制限する機能です。ローゲインでは最大68に制限されます。

中華ブランドのDAPでは、制限する音量を自分で決められる機種が多いのですが、ウォークマンでは一律で制限がかけられます。聴力を保護するためには重要な機能なのですが、非常に使いづらい仕様となってしまっています。

ハイゲイン出力

文字通り、アンプの出力ゲインを切り替えます。ロー、ミドル、ハイの3段階が用意されることが多いのですが、ZX707はロー、ハイの2段階です。ゲインはアンバランス、バランスを個別に切り替えることができます。

ゲインを上げる(ハイにする)と、アンプの最大出力が変わることで、高インピーダンスかつ低感度なイヤホン・ヘッドホンで音量不足を解消できる場合があります。しかし、低インピーダンス(32Ω以下)の歪みが大きくなるため、特に必要なければローゲインで十分です。

ハイレゾストリーミング

こちらは、サードパーティアプリからの再生された音楽データを、どのように扱うかを切り替えます。

ハイレゾストリーミングがOFFの場合、サードパーティアプリで再生された全ての音楽データは48kHz/16bitに変換されます。ハイレゾストリーミングがONの場合、全ての音楽データは192kHz/32bitに変換されます。

この機能の問題点は、デフォルトでOFFとなっていることと、OFFの場合に行われる変換がCD音質ではないことです。

中華ブランドのようにステータスバーにサンプリングレートを表示する機能も無いことから、特に何もしなければ音質を著しく劣化させてしまう設定がデフォルトになっています。設定の名称もわかりづらく、ユーザーのことを考えていない開発姿勢が見て取れます。

設定をONにするとバッテリー消費が大きくなるとの注意書きがありますが、ONの場合でも10時間は再生できますし、ON以外を選択する意味はありません。そもそも注意書きを書くスペースがあるのなら、一緒に機能の概要も書いておくべきでしょう。

音質調整:ソースダイレクト

全ての音質調整項目を無効化します。つまり、ビットパーフェクトな再生ができる、という意味でソースダイレクトという名前が使われているようです。

実際には、音楽を聴くことに全く向いていないW.ミュージックアプリでなければビットパーフェクト再生はできません。

音質調整:イコライザー

よくある10バンドイコライザーです。サードパーティアプリでは31バンドまで扱えることが多く、10バンドではちょっと足りないかなと思います。

音質調整:DSEE Ultimate

圧縮によって失われてしまった音を高精度に補完する技術です。CDから取り込んだ音源や、非可逆圧縮が行われた音源において、周波数特性とダイナミックレンジの向上が期待できます。

最大で192kHz/32bitまで補完することができます。あくまでも補完ですから、ちょっと良い音で聞こえればいいなくらいに考えておけば大丈夫です。

音質調整:DCフェーズリニアライザー

説明では「低音の位相特性をアナログアンプに近づける」とされていますが、この説明を理解できる人は極少数かと思われます。

要は、デジタルアンプとアナログアンプでは低音の鳴り方が違い、理想はデジタルアンプだが音源はアナログアンプを前提としている場合がある。そういう音源で低音の再生を豊かにするために、あえてアナログアンプのような音を再現する機能という解釈で良いかと思います。

この機能、さらにややこしいのがON/OFF以外にタイプを選択できるところです。大まかにタイプA/Bがあり、さらにLOW/STANDARD/HIGHの3つに分かれています。このタイプについて全く説明されていないことに加えて、音源によって効果が変わるという特性も相まって非常にわかりづらい機能となってしまっています。

簡単に言いますと、タイプAは超低域をカットを行い、タイプBは低音を増幅させます。LOW/STANDARD/HIGHは、効果の強弱を調節するものと考えれば大丈夫です。

タイプAではキレのある引き締まった低音、タイプBでは深みや沈み込みが増すような印象です。もう少し音楽にパンチが欲しい、平凡でつまらない音に感じるなど、もう少し何かが欲しい時にもおすすめな機能です。

音質調整:ダイナミックノーマライザー(非推奨)

再生中の音楽データを解析し、リアルタイムに音量を統一する機能です。W.ミュージックアプリはリプレイゲインに対応していないと書いたかと思います。おそらく、ダイナミックノーマライザー機能があることでリプレイゲインに対応しなくても良いと判断されたのかもしれません。

しかし、この機能は音質を著しく劣化させるという欠陥がある問題機能であり、今すぐにでも削除すべき機能です。

ダイナミックノーマライザーは、一定以上に大きな音量となった場合にリミッティングをかけるように動作します。この動作は明らかに不自然だとわかるように音を変化させます。ダイナミックレンジが失われ、音楽が持つ豊かな雰囲気を完全に破壊してしまう機能です。原音忠実を標榜するSONYが用意した機能とはとても思えません。ユーザーにもたらされるのは不利益ばかりという問題だけでなく、アーティストが音に込めた意志を否定するかのような機能です。

このような無駄な機能に開発コストをかける余裕があるのなら、今すぐにでもW.ミュージックアプリをリプレイゲインに対応させるべきです。

音質調整:バイナルプロセッサー

オーディオにおいてノイズは大敵です。しかし、時と場合によってはノイズを活用することで音質を向上させることができます。

SONYは、レコード再生において音楽を楽しくよい音で聴かせる特有の音響現象がある事実を突き止めました。その現象をDSPによって再現する機能がバイナルプロセッサーです。

1つ目はアームレゾナンス。トーンアームの低域共振を再現します。アームの共振が波形に乗ることで10Hz前後の音が入ります。人間の耳では聞き取れない周波数ですが、この超低音が音の豊かさに繋がっています。

2つ目はターンテーブル。レコード盤やプレーヤーの振動によって生まれるノイズです。スピーカーから出る音で発生する共振は、音源に対して絶妙なバランスでノイズを作ります。このノイズを利用することで、音を豊かに感じられるような効果を得られます。

3つ目はサーフェイスノイズ。レコード盤が持つ表面の状態が音として聴こえるもので、スクラッチノイズとも言います。もちろん、耳に聞こえるような「パチッ」「ザザッ」というノイズは意味がありません。1kHzを境に、高音はフラットに、低音は持ち上がっていくような分布のノイズです。この微小ノイズが入ることにより、振動板の初期動作が向上し、分離感が良くなったような効果を得られます。

オーディオに関する様々な現象は、オカルトとも言われることがあり、確かに一部にはそういったものもあります。しかし、バイナルプロセッサーは、SONYが「音質が良いと感じるのなら、何か理由があるはず」という疑問を真面目に研究した成果です。DCフェーズリニアライザーと組み合わせてみても良いと思います。

音質調整:DSDリマスタリング

全ての音楽データをDSDに変換して再生します。同様の機能はFiiOのDAPにも採用されていますね。

この機能は、W.ミュージックでの再生かつ、4.4mmバランス接続時のみ効果を発揮します。そもそもW.ミュージックが使えなさすぎるため、この機能も使うことがほぼありません。

ZX707 レビュー:おすすめアクセサリーと注意点

ZX707の付属品には、中華ブランドでは当たり前となっているものが含まれていません。それは、ケースと保護フィルムです。

ケース

AmazonでZX707用のケースが多数販売されています。好みで選んでよいかと思いますが、安すぎるケースは精度が悪く、側面にピッタリと合わなかったり、端子を塞いでしまうこともあります。

私は武蔵野レーベルのTPUケースを選びました。少しお高めな価格ですが、相応に品質もよく、ヘアライン加工で高級感もあります。

SONY純正のケースもあります。こちらはディスプレイカバーつきのレザーケースです。

保護フィルム

保護フィルムはPDA工房さんの保護フィルムを選びました。様々な機能を持った保護フィルムが用意されているため、自分の使い方や目的に合った保護フィルムを選ぶことができます。

私は画面保護を優先して衝撃吸収タイプを選びました。しっかりと保護してくれるため安心感があります。Acoustune HS1697TIなどの重量のある金属製イヤホンを落としてしまっても大丈夫です。

注意点は、厚みのあるフィルムを貼り付けると、タッチ操作の反応が著しく悪化するところです。スマホであればタッチ操作の反応を強くする設定が用意されていたりしますが、ZX707には、そのような設定はありません。そもそも、音質を優先した設計なのか、タッチパネルの反応が中華ブランドDAPやスマホなどと比べると弱めに設定されています。

ZX707 レビューまとめ:音質ファーストなハードウェアと、赤点なソフトウェアの組み合わせ

良い点

- ミドルレンジDAPではトップクラスの音質

- 音質ファーストなハードウェア設計

- 癖のない原音に忠実なサウンド

- しっかりと音質に寄与する様々な機能(DCフェーズリニアライザー、バイナルプロセッサー、DSEE Ultimate)

- ジャンルを選ばない高音質

- 駆動力が高く、安定したアンプ性能

- 4.4mmだけでなく、3.5mmでも高音質

- ミドルレンジDAPとして十分な連続再生時間

- フル充電まで約1時間の急速充電

- 再生中に熱くならない

悪い点

- ユーザーの音楽体験を損なう数々の仕様(特にW.ミュージックアプリ)

- DSDのネイティブ再生は4.4mmのみ

- ケースの付属なし

- 保護フィルムの付属なし

- W.ミュージックアプリのUIが直感的でない

- 初心者には難解な設定

- フラットで面白みに欠けるように感じるかもしれない

Hiby R6 Pro IIとの比較

音質

- 音質はNW-ZX707に軍配が上がる

- R6 Pro IIに比べて、音場の奥行きや高さ、ボーカルの定位、高域の表現に優れている

- 使い勝手はR6 Pro IIが圧倒している

- ミドルレンジスマホ並みの快適さを持ったR6 Pro IIに比べ、ZX707は快適とはいい難い

- バッテリーの持続時間はNW-ZX707のほうが優秀

- R6 Pro IIが短すぎるとも言える

音質は間違いなくトップクラス

NW-ZX707は、その音質において他のミドルレンジDAPを凌駕する存在です。SONYのオーディオ技術が詰め込まれたハードウェアは、細部にまで音質ファーストが徹底されており、10万円という価格でありながら音質に関する妥協がありません。ハード面でのこだわりは音質だけでなく、側面ボタンの操作感や、手に持った時に感じる質感の良さにまで配慮されています。

音質を調整する機能は、本気で音を良くしたいというフィロソフィーが感じられます。面白さや強い特徴・特性に頼らず、純粋に音が良くなることだけに情熱を注いでいます。中華ブランド製DAPでは、特性を重視する傾向があるため、カタログスペックだけで比較しているとNW-ZX707の良さに気づきにくいのではないでしょうか。

ソフトウェアに問題あり

優秀なハードウェアに対して、ソフトウェアは問題点が目立ちます。

レビュー内で指摘した数々の問題点は、音楽を聴く方法の自由化が進んだ2020年代において、時代遅れと言わざるを得ません。他社のミドルレンジDAPと比べても大きく劣るポイントです。

あなたが、何よりも音質を優先しながらコストを抑えたいのなら、NW-ZX707は最良の選択肢になるでしょう。音楽を聴く形態として、CDから取り込んだり、購入した音源のみを使用し、アルバム単位でしか再生しないというのなら、NW-ZX707の欠点は全く気にならないでしょう。

しかし、「ストリーミングサービスも利用する」「ライブラリ内の様々な音源をまとめて聴く」など、自由に音楽を楽しみたいという要求に対しては、ZX707は全ての能力を発揮することはできません。

後継機の噂

NW-ZX707は、発売から2年以上が経過し、後継機を求める声も強くなっています。後継機が出るのなら、ハードウェアよりもソフトウェアの進化に重点を置いて欲しいところです。

ZX507からZX707の期間を考えると、後継機は2026年初頭までには出るのではないかと考えられます。ZX707を購入するのなら今が最後のチャンスでしょう。